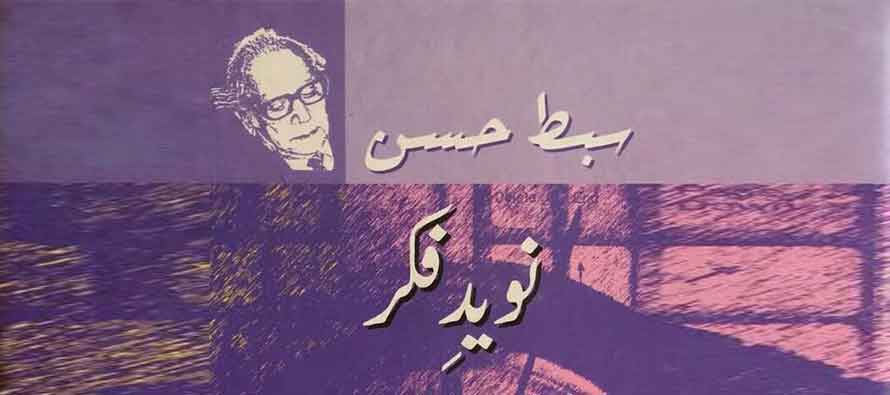

نویدِ فکر از سبط حسن

تمہید

یہ مضامین مختلف اوقات میں وقفے وقفے سے لکھے گئے ہیں مگر شاید بے ربط نہ ہوں کیونکہ ان کی شیرازہ بندی تاریخی اصولِ تنقید سے کی گئی ہے۔ واقعات یا خیالات کی تکرار ممکن ہے کہ نازک طبیعتوں پر گراں گزرے لیکن بات سچی ہو تو اس کی تکرار میں چنداں مضائقہ نہیں۔ بعض مضامین نزاعی ہیں۔ ان پر سنجیدگی سے غور کرنا مناسب ہوگا۔ مصنف کی دلیلیں یا دعوے اگر غلط ہوں تو ان کو بے شک رد کر دیجئے۔ مشتعل ہونا قوتِ استدلال کے ضعف کی علامت ہو گی۔ قلم کا جواب زبان قلم سے دینا اربابِ فہم کا مسلک ہے اس لیے کہ خیالات کو بہتر حالات ہی سے شکست دی جا سکتی ہے اور گمراہیاں راستی کی راہ دکھانے ہی سے رک سکتی ہیں نہ کہ احتساب کی آہنی دیواروں سے ۔ پاپائے روم کی روحانی سلطنت میں احتساب کا باقاعدہ ایک محکمہ صدیوں سے قائم ہے۔ پرانے زمانے میں تو ممنوعہ کتابیں اور ان کے مصنف دونوں کو آگ میں زندہ جلا دیا جاتا تھا پھر بھی نئے خیالات پیدا ہوتے رہے۔ سرسید اور علامہ اقبال کی تحریروں کے خلاف جو فتوے لگے ان سے جگ ہنسائی کے کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا۔ زمانے نے سچ اور جھوٹ کا فیصلہ خود کردیا۔ سر سید کی تصنیفات آج سرکاری طور پر شائع ہوتی ہیں اور علامہ اقبال مفکرِ پاکستان کہلاتے ہیں۔ہمارے روشن خیال علمائے سلف کا قول تھا کہ یہ نہ دیکھوں کہ وہ کون ہے بلکہ یہ دیکھو کہ وہ کیا کہتا ہے۔ انہوں نے لوگوں کی فکری اصلاح اسی اصول کے تحت کی۔ جو خیالات ان کو سچ دکھائی دیے ان کو انہوں نے مومن کا کھویا ہوا مال سمجھ کر خوشی خوشی قبول کر لیا۔ نہ ان کے دین میں خلل پڑا نہ ان کے عقائد بگڑے، جو خیالات ان کو غلط لگے ان کو انہوں نے دلائل وبراہین سے رد کرنے کی کوشش کی مگر قدما کی یہ درخشاں روایت افسوس ہے کہ رفتہ رفتہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ جذباتیت، تنگ نظری اور ناروا داری ذہنوں پر اس قدر حاوی ہے کہ نئی فکر کی تازہ ہوائیں ادھر کا رخ کرتے ہیں حالانکہ؎

جہانِ تازہ کی افکارِ تازہ سے ہے نمود

یہ روش اگر جلد نہ بدلی گئی تو ہم اپنی نئی نسلوں کو شاہ دولہ کے چوہوں کے سوا تحفے میں کچھ نہ دے سکیں گے۔

سبطِ حسن۔ کراچی

24 جولائی 1982

باب اول: تھیو کریسی

” ہم کس چیز کے لیے جدو جہد کررہے ہیں، ہمارا نصب العین کیا ہے۔ ہم تھیو کریسی کے لیے نہیں لڑ رہے ہیں۔ نہ ہمارا نصب العین تھیو کریٹک ریاست قائم کرنا ہے۔”

بہر صورت پاکستان تھیو کریٹک ریاست نہیں ہونے والا ہے جہاں مُلاؤں کی حکومت ہو، جن کا خیال ہے کہ ان کو الوہی فریضہ سونپا گیا ہے۔”

تھیو کریسی ریاست کہ وہ قسم ہے جس میں حکومت کے قوانین احکامِ خداوندی سے منسوب کیے جاتے ہوں یا جہاں کا حاکمِ اعلٰی خدا یا خدا کا اوتار یا نمائندہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہو۔ دوسرے لفظوں میں تھیو کریسی وہ ریاست ہے جس میں اقتدارِ اعلٰی کے مالک ملک کے باشندے نہ ہوں اور نہ عنانِ اختیار ان کے چنے ہوئے نمائندوں کے ہاتھ میں ہو بلکہ سربراہ مملکت کسی دوسرے ذریعے سے اقتدار حاصل کر کے احکامِ خدا وندی کی ترجمانی کا مدّعی ہو۔

لیکن تھیو کریسی، ملوکیت اور جمہوریت ریاست کی مختلف قسمیں ہیں لہذا تھیو کریسی کی تفصیلات پر غور کرنے سے پیش تر ریاست کی نوعیت کی وضاحت ضروری ہے کیونکہ جب سے پاکستان اور ایران میں اسلامی ریاست کا غلغلہ پیدا ہوا ہے بعض حلقے یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مُشرف بہ اسلام ہوتے ہی ریاست کی فطرت بدل جاتی ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے ہم سوچیں کہ کوئی مسیحی مسلمان ہوتے ہی آنکھوں کے بجائے کانوں سے دیکھنے لگے گا یا پاؤں کےبجائے سر کے بل چلے گا۔

ریاست کسی خود مختار علاقے کی سب سے مقتدر سیاسی تنظیم ہے جو علاقے کی آبادی کو مختلف قاہرانہ اور نظریاتی ذرائع سے اپنے احکام کا پابند بناتی ہے۔ ریاست ازل سے موجود نہیں ہے اور نہ آسمان سے اتری ہے۔ وہ انسانوں ہی کا بنایا ہوا سماجی ادارہ ہے جس کی تشکیل ایک دن میں کسی کے حکم سے نہیں ہوئی بلکہ جس نے گزشتہ چھ ہزار برس میں ارتقاء کی کئی منزلیں طے کی ہیں۔ ریاست دراصل اس وقت وجود میں آئی جب معاشرہ طبقوں میں بٹ گیا اور دولت آفرینی کے ذرائع (زمین، زمین کی پیداوار اور آلاتِ پیداوار وغیرہ ) چند افراد کی ذاتی ملکیت بن گئے۔ ریاست انسانوں کی پہلی با اختیار معاشرتی تنظیم بھی نہیں چنانچہ خاندان، گھرانے، برادریاں اور قبیلے کا سردار اور گاؤں کا مُکھیا سب سے مقتدر شخص ہوتا تھا۔ حاکمیت کا مرکز بھی رواج ہی تھا جس کی حیثیت ہر چند کہ اخلاقی تھی مگر جمعیت کے ہر فرد کو رواج کی حاکمیت تسلیم کرنی پڑتی تھی۔ مثلاً آنحضرتؐ کے عہد میں مکّے اور مدینے میں قبیلہ داری نظام رائج تھا مگر ریاست نہ تھی۔ مدینے میں قبیلے الگ الگ چہار دیواریوں میں رہتے تھے اور ہر قبیلہ اندرونی نظم و نسق کا خود ذمہ دار ہوتا تھا۔ پورے شہر کی کوئی با اختیار مرکزی تنظیم نہ تھی۔ مکّے میں بھی جو مذہبی اور تجارتی اعتبار سے نہایت اہم شہر تھا قبیلے جد ا جدا خود مختار و حد تیں تھیں البتہ قبیلوں کے سرداروں کی ایک ڈھیلی ڈھالی تنظیم ضرور موجود تھی جس نے حج اور تجارت کے فرائض آپس میں تقسیم کر لیے تھے۔ جنگ کے موقعے پر کسی موزوں شخص کو لشکر کا سالار چُن لیا جاتا تھا۔ شہر کی حفاظت کے لیے کوئی باقاعدہ فوج نہ تھی بلکہ شہر کا دفاع ہر بالغ اور تندرست شخص کا فرض تھا۔

ان پرانی تنظیموں میں اور ریاست کے درمیان یہ فرق بھی ہے کہ پرانی تنظیموں کی وحدت کی بنیاد خونی رشتے، مذہبی عقائد اور زبان کی یکسانیت پر تھی۔ مخصوص علاقے سے وابستگی شرط نہ تھی۔ (بدوی قبیلے صحرا نورد تھے) جب کہ ریاست ایک علاقائی یا جغرافیائی سیاسی وحدت ہے جو خونی رشتوں سے متعین نہیں ہوتی بلکہ اس کے حدود میں ایک سے زائد قبیلوں ، قوموں، زبانوں اور مذہبوں کی گنجائش ہوتی ہے۔ ایک اہم فرق یہ بھی ہے کہ خاندان، برادریاں، قبیلے اور گاؤں کی پرانی تنظیمیں طبقوں میں بٹی ہوئی نہیں تھیں۔ ان میں نہ کوئی حاکم تھا نہ کوئی محکوم اس کے برعکس ریاست کی نوعیت ابتدا ہی سے طبقاتی رہی ہے۔ وہ معاشرے کے طبقات میں بٹ جانے ہی کہ وجہ سے وجود میں آئی اور اس کا منصب ہی یہ ہے کہ حاکم طبقے کی بالادستی کا بچاؤ کیا جائے۔ غرضیکہ ریاست خواہ وہ تھیو کریسی مذہبی پیشواؤں کے اقتدار و مفاد کا تحفظ کرتی تھی۔ ملوکیت کا فریضہ بادشاہ اور شاہی خاندان کے اقتدار کو قائم رکھنا تھا۔ بور ژوا جمہورتیں سرمایہ دار طبقے کی محافظ و معین ہوتی ہیں۔ سو شلسٹ ریاستیں محنت کش طبقوں کے مفاد کا تحفظ کرتی ہیں۔

“ہرگزکوئی ایسی طاقت نہیں جو سو سائٹی پر اوپر سے تھوپی گئی ہو۔۔۔ بلکہ وہ سو سائٹی ہی کی پیداوار ہے جو معاشرتی ارتقا کی ایک خاص منزل پر نمودار ہوتی ہے۔ اس کا وجود اس بات کا اقرار ہے کہ سو سائٹی اب ناقابلِ حل تضاد میں الجھ گئی ہے اور اس کے اندر ایسی مخاصمتیں پیدا ہو گئی ہیں جن کے درمیان کوئی سمجھوتہ نہیں ہو سکتا اور نہ سوسا ئٹی ان دشمنیوں کو دور کر سکتی ہے لیکن مبادا یہ مخاصمتیں، یہ طبقے جن کے اقتصادی مفاد آپس میں ٹکراتے ہیں، بے سُود کشمکش سے اپنے آپ کو او ر سو سائٹی کو جلا کر خاک کردیں، ایک ایسی طاقت کی ضرورت پیش آتی ہے جو بظاہر سو سائٹی سے بلند و بالاتر ہو تاکہ تصادم میں اعتدال قائم ہو سکے اور باہمی ٹکر کو ” نظم و ضبط ” کی حدود میں رکھا جا سکے۔ یہ طاقت جو سو سائٹی کے اندر سے ابھرتی ہے لیکن اپنے کو سو سائٹی سے بالا رکھتی ہے اور سو سائٹی سے مسلسل بیگانہ ہوتی جاتی ہے ریاست ہے۔”

ابتدائی ریاستیں شہری ریاستیں تھیں جو سب سے پہلے دھات کے زمانے میں دریاؤں کے کنارے قائم ہوئیں۔ دھا ت کے آلات و اوزار کے رواج پانے سے دیہات کی فاضل پیداوار میں اضافہ ہوا، پیداوار میں اضافے کی وجہ سے پیشوں کی تقسیم اور تجارت کی ابتدا ہوئی اور منڈیوں ، بازاروں اور شہروں کا قیام عمل میں آیا۔ ان شہروں کا مرکز کوئی نہ کوئی عبادت گاہ ہوتی تھی جس نے ریاست کی تشکیل میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ بہری آب پاشی کا بندوبست، علاقائی جنگیں اور غلامی کے رواج نے بھی ریاست کی تشکیل میں بڑی مدد دی۔

ابتدائی ریاستیں تھیو کریسی یعنی مذہبی ریاستیں تھیں خواہ وہ وادیِ نیل اور وادیِ دجلہ و فرات کی ہوں یا وادیِ سندھ اور وادیِ گنگ وجمن کی۔ وجہ یہ تھی کہ بڑی بڑی عبادت گاہیں اپنے گردو نواح کی سب سے بااثر اور دولت مند طاقت ہوتی تھیں۔ عبادت گاہ میں جس دیوی دیوتا کی پوجا ہوتی تھی بستی اسی کے نام سے منسوب کر دی جاتی تھی بلکہ اسی دیوتا کی ملکیت سمجھی جاتی تھی۔ مثلاًبالائی مصر کا دارالحکومت تھی بیز خداوند آمون رع کی ملکیت تھا اور زیریں مصر کا صدر مقام مِمِفس بیل دیوتا کی ملکیت تھا۔ اسی طرح جنوبی عراق میں اریدو شہر میٹھے پانی کے دیوتا انِ کی، اریک سب سے بڑے دیوتا انو، نیفر ہو اکے دیوتا ان لیل اور اُر چاند دیوتا انناّ کی ملکیت تھے۔ جاتریوں کی آمدورفت بڑھی تو بنیے بقال، بیو پاری، دکان دار اور دوسرے پیشوں کے لوگ وہاں آکر آباد ہونے لگے اور یہ جگہیں رفتہ رفتہ پہلے شہر پھر شہری ریاستوں کا صدر مقام بن گئیں۔ ان شہری ریاستوں کے سربراہ معبودوں کے مہاپروہت ہوتے تھے جو زمین پر آسمانی دیوتاؤں کے نمائندے خیال کیے جاتے تھے اور جن کے احکام دیوتاؤں کے احکام کا درجہ رکھتے تھے۔ سو میری زبان میں ریاست کے سربراہ کو ” پیتسی” (Patesi ) کہتے تھے جس کے لفظی معنی “پروہت راجہ” کے ہوتے ہیں اور قدیم مصری زبان میں “خدا” اور “بادشاہ” دونوں کے لیے “ہوروس” کا لفظ استعمال ہوتا تھا۔ پروہت راجاؤں کی دولت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جنوبی عراق کے آثارِ قدیمہ کی کھدائی میں اب تک مٹی کی جتنی لَوحیں نکلی ہیں۔(ڈھائی لاکھ) ان میں سے 95 فیصد لَوحیں معبدوں کے حساب کتاب سے متعلق ہیں۔ فقط پانچ فی صد ایسی ہیں جن پر اشلوک ، گیت بھجن اور داستانیں لکھی ہیں۔

پروہت راج میں ریاست کے سربراہ کو دہرے فرائض سر انجام دینے پڑتے تھے۔ وہ مذہبی پیشوا بھی ہوتا تھا اور ریاست کے نظم و نسق کا نگرانِ اعلٰی بھی۔ مذہبی امور کی حد تک اس کے اختیارات لا محدود تھے کیونکہ وہ زمین پر اپنے ربِ کائنات کا نائب تسلیم کیا جاتا تھا اور اسی کے رو برو جواب دہ تھا لیکن ریاستی امور میں اس مجلسِ شوریٰ کے فیصلوں کی پابندی کرنی پڑتی تھی۔ یہ مجلسِ شوریٰ عمائدینِ شہر کی نمائندہ تنظیم ہوتی تھی جس کو پاکستان کی نام نہاد مجلسِ شوریٰ کی مانند ریاست کا سرراہ نام زد نہیں کرتا تھا۔ نہروں اور تجارتی راستوں کی دیکھ بھال کرنا، ریاست کے اندر امن و امان برقرار رکھنا، شہریوں کے آپس کے جھگڑے چکانا اور مقدموں کا تصفیہ کرنا مجلسِ شوریٰ کے فرائض میں داخل تھا۔ مجلسِ شوریٰ کے علاوہ بزرگانِ شہر کی ایک مجلسِ اعلیٰ بھی ہوتی تھی۔ ان دونوں “ایوانوں” میں فیصلے کثرتِ رائے سے نہیں بلکہ اتفاقِ رائے سے ہوتے تھے جو قبیلہ داری نظام کی دیرانہ روایت ہے۔

مگر دہرے فرائض اور محدود جمہوریت کا ریاستی نظام زیادہ دن نہ چل سکا کیونکہ شہری ریاستیں اپنے دائرہ اثر کو وسعت دینے اور اپنے ذرائع دولت آفرینی میں اضافہ کرنے کی خاطر بیش تر اوقات ایک دوسرے پر حملے کرتی رہتی تھیں۔ یہ صورتِ حال شخصی حکومت کے قیام کے حق میں بہت مدد گار ثابت ہوئی۔ جنگ کے موقعے پر چونکہ تمام اختیارات لا محالہ سالارِ فوج کے سپرد کرنے پڑتے تھے لہذا وہ سیاسی طاقت کا مرکز بن جاتا تھا۔ سو میری زبان میں اس شخص کو “لُوگل” یعنی بڑا آدمی کہتے تھے۔ ابتدا میں لُوگل کا عہدہ “باندہ” یعنی عارضی ہوتا تھا اورجنگ کے گزر جانے پر تمام اختیارات مجلسِ شوریٰ کو منتقل کر دیے جاتے تھے مگر ہنگامی حالات کے خاتمے کا فیصلہ لُوگل باندہ ہی کرتا تھا چنانچہ ہنگامی حالات رفتہ رفتہ عارضی سے مستقل ہونے لگے کیونکہ لوگل باندہ کا فائدہ اسی میں تھا۔ بالآخر فوجی طاقت کے مالک ریاست کے سربراہ بن گئے۔ البتہ مجلسِ شوریٰ کا نظام شخصی حکومتوں کے قیام کے بعد بھی عرصے تک باقی رہا۔ مثلاً گل گامش کی داستان میں گل گامش کے اس طرزِ عمل پر اعتراض کیا گیا ہے کہ وہ مجلسِ شوریٰ کو خاطر میں نہیں لاتا۔

” گل گامش ایوانِ شوریٰ میں زبردستی گھس آیا ہے حالانکہ یہ عمارت شہریوں کی ملکیت ہے۔”

اس فقرے سے صاف پتہ چلتا ہے کہ مجلسِ شوریٰ کی اپنی عمارت ہوتی تھی اور حاکمِ وقت بھی اس میں مجلس کی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا تھا اور نہ ایوان کے کاموں میں مداخلت کرسکتا تھا لیکن بادشاہوں کی طاقت جب مستحکم ہو گئی تو مجلسِ شوریٰ کا ادارہ قدرتی موت مرگیا۔ بادشاہ شہریوں کے نمائندے کے بجائے اپنے نامزد کردہ وزیروں اور درباریوں سے صلاح و مشورے کرنے لگے۔

ملوکیت کے اس ابتدائی دور میں بادشاہ اقتدارِ اعلیٰ کا مالک ضرور تھا لیکن مقننّہ اور عدلیہ کے اختیارات بدستور پروہت طبقے کے پاس رہے۔ پروہت طبقہ مذہبی احکام کے مطابق قانون بناتا اور یہ تصفیہ کرتا کہ مذہب کی روح سے کون سا فعل جائز ہے اور کون سا ناجائز، مذہب نے کس جرم کی کیا سزا مقرر کی ہے اور رعایا کے کون کون سے فرائض متعین کیے ہیں۔ اس تقسیمِ کار کی بدولت بادشاہوں کو ریاست کے نہایت اہم طبقے کا تعاون ہی حاصل نہیں ہوا بلکہ ان کے اقتدار کو مذہبی جواز بھی مل گیا۔

بادشاہوں نے ریاست پر قابض ہونے کے بعد عبادت گاہوں کے وقار پر حرف نہ آنے دیا۔ نہ ان کی املاک ضبط کیں اور نہ عبادت گاہوں کے نظم و نسق میں کوئی مداخلت کی بلکہ ان کو مزید انعام واکرام سے نوازا۔ عبادت گاہ کی مرمت میں شرکت ہر شخص کا مذہبی فریضہ تصور کی جاتی تھی۔ اس رسم کی ابتدا بادشاہ کرتا تھا چنانچہ بابل سو میر اور اسور کے قدیم آثار سے ایسی لَوحیں برآمد ہوئی ہیں جن میں بادشاہ کو سر پر ٹوکری رکھے مرمت کے کام میں مصرف دکھایا گیا ہے۔

پروہتوں نے بھی نئی تقسیم کار کو بہ خوشی قبول کرلیا۔ انہوں نے بادشاہوں سے پورا پورا تعاون کیا اور ان کو خدا، خدا کا اوتار، خدا کا نائب بنا دیا۔ بادشاہ کی شخصیت کے گرد تقدس کا جو ہالہ ان پروہتوں نے چھ ہزار برس پہلے کھینچا تھا ملوکیت کے زوال تک مشرق اور مغرب میں تھوڑے تھوڑے فرق سے ہر جگہ بدستور قائم رہا۔ چنانچہ اسلامی دور میں بھی بادشاہوں کو ظِل اللہ (خدا کا سایہ) کا لقب ملا۔ قاضی ماوردی نے “احکام السلطانیہ” میں، امام غزالی نے “نصیحت الملوک میں، نظام الملک طوسی نے ” سیاست نامے” میں، ابو نصر فارابی نے “الآرا مدینتہ الفاضلہ” اور ان خلدون نے “تاریخ” میں اطیعو اللہ اطیعوالرسول اور اولی الامر منکم کی غلط اور غیر تاریخی تفسیر کی آڑ میں حاکمِ وقت کی اطاعت کا جو سبق مسلمانوں کو دیا وہ غیر مسلم مذہبی پیشواؤں کی تلقینوں سے چنداں مختلف نہیں۔

پرانے زمانے میں ریاستوں کے وسائل اتنے وافر نہیں تھے کہ وہ تنخواہ یافتہ فوج اور پولیس ملازم رکھ کر رعایا کو اپنے احکام کی پابندی پر مجبور پر سکتیں۔ رسل و رسائل اور آمدو رفت کی سہولتیں بھی بہت کم تھیں لہذا شاہی احکام کے نفاذ میں رکاوٹیں پیش آتی تھیں اور ریاست اپنی قوت قاہرہ سے خاطر خواہ کام نہیں لے سکتی تھی۔ حالاتِ زندگی کی ان دشواریوں کا تقاضہ تھا کہ ایسے نظریے رائج کیے جائیں جن کی بدولت لوگوں کے دل و دماغ ریاست کے احکام و قوانین کی پابندی کے خوگر ہو جائیں اور اطاعت و فرماں برداری ان کی سرشست بن جائے ۔ اس روایت پر آج بھی ہر جگہ عمل ہورہا ہے چنانچہ دنیا میں ایسی کوئی ریاست نہیں جس کا کوئی نظریہ نہ ہو۔ نظریاتی ریاست ہونا پاکستان کی انفرادی خصوصیت نہیں۔

ریاستوں کے تشکیلی دور میں عقائد و افکار کی اجارہ داری مذہبی پیشواؤں کو حاصل تھی اور لوگوں کے ذہنوں پر انہیں کی حکومت تھی لہذا ریاست کے ابتدائی نظریوں پر مذہب کی چھاپ پڑنا قدرتی بات تھی۔ یہی وجہ ہے کہ بابل، مصر، ایران، یونان، فلسطین، ہندوستان اور چین ہر ملک میں ریاست کو عطینئہ خداوندی قرار دیا گیا، حاکمِ وقت کو خدا، خدا کا اوتار یا نمائندہ بنا یا گیا اور ریاست کے احکام و قوانین کو فرمانِ الہیٰ سے منسوب کردیا گیا۔ شہری ریاست اریک (جنوبی عراق) کے بادشاہ اتوہیگل (2120۔2114 ق۔م) نے تو ان بادشاہوں کی باقاعدہ فہرست مرتب کروالی جو دجلہ و فرات کی وادی میں ” آسمان سے اُتری تھیں”۔ اس فہرستِ شاہاں کے مطابق “آسمان سے پہلی بادشاہت اریدو میں اتاری گئی” جو سو میری قوم کا سب سے قدیم شہر تھا۔ ” یہ بادشاہت 64 ہزار 8 سو برس تک قائم رہی ” اور اس طویل عرصے میں فقط دو بادشاہ ہوئے، پھر کسی نامعلوم سبب سے بادشاہت شہر باد طبریٰ میں منتقل ہو گئی۔ وہاں سے لہرک، پھر سیپر اور آخر میں شروپک پہنچی اور ” تب زمین پر سیلاب آگیا۔”

سیلابِ عظیم کے بعد ” بادشاہت دوبارہ آسمان سے اتاری گئی ” لیکن اب کے شہر کیش میں۔ وہاں 23 بادشاہوں نے ساڑھے 24 برس تک حکومت کی ” تب کیش کو جنگی ہتھیاروں نے کاٹ کھایا، اور بادشاہتِ ایانا (اریک کا مقدس معبد) کو منتقل ہو گئی۔ اریک کا پہلا بادشاہ میس کیاگ گاشر تھا جو خداوند انو ( سورج) کا بیٹا تھا۔ ” وہ مندر کا مہا پروہت بھی تھا اور بادشاہ بھی۔” اتوہیگل صاحب جنہوں نے یہ فہرستِ شاہاں مرتب کروائی تھی اسی کی اولاد تھے۔

تھیو کریسی میں قانون بھی عالمِ بالا سے نازل ہوتے تھے اور ان کو مقدس او ر واجبِ تعظیم بنانے کے لیے خدا کا نام بڑی کثرت سے استعمال کیا جاتا تھا۔ مثلاً فرعون اول منیز (3400 ق۔م) نے جب بالائی اور زیریں مصر کو ملا کر اپنی سلطنت قائم کی اور پہلا قانون نافذ کیا تو یہی دعویٰ کیا کہ یہ ضابطہ قانون مجھ کو خداوند قمر (توتھ) نے عطا کیا ہے۔ منیز کے جانشینوں نے اس پر اکتفا کی بلکہ خدائی اختیارات خود سنبھال لیے۔ وہ ربِ عظیم آمون رع (سورج) کے بیٹے بن گئے۔ اس ناتے وہ مصریوں کے مذہبی پیشوا بھی تھے اور ریاست کے سربراہ بھی۔

خدائی قوانین کے نزول کا طریقہ بھی قریب قریب یکساں تھا۔ عالم بالا تک رسائی ممکن نہ تھی لہذا پہاڑ کی بلندی عالمِ بالا کی علامت ٹھہری اور بادشاہوں کو احکامِ خدا وندی پہاڑکی چوٹیوں پر عطا ہونے لگے۔ مثلاً شہنشاہ حَمُورّبی (1892۔1850 ق۔م) کے آئین کی جو کندہ شدہ لاٹ پیرس کے عجائب گھر لوور میں محفوظ ہے اس کے بالائی منظر میں خدا وند شمس پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا حَمُورّبی کو آئین کا خریطہ عطا کر رہا ہے۔ واضح رہے کہ حَمُورّبی کا آئین دنیا کا سب سے پہلا تحریری آئین ہے۔ آئین کے تمہیدی فقرے یہ ہیں:

“جس وقت ربِ عظیم اُنوم اور زمین و آسمان کے آقا ان لیل نے جو سب کی تقدیروں کا متعین کرنے والا ہےمردوک کو تمام بنی نوع انسان کا حاکم مقرر کیا اور بابل کو اس کے عظیم نام سے پکارا اور اس کو دنیا میں سب پر فضیلت بخشی اور اس کے وسط میں ایک مضبوط بادشاہت قائم کی۔ اسی وقت انوم اور ان لیل نے مجھے نامز د کیا۔ میں حَمُوربی ہوں۔ آقا مردوک جس سے خوش ہے، جس کے کارنامے عشتار دیوی کو پسند ہیں، جو قانون کا حکم منواتا ہے۔ جب مردوک نے مجھ کو ہدایت کی کہ اپنی رعایا کو راہِ راست پر لے چلوں اور ملک کی نگرانی کروں تو میں نے ملک کی زبان میں قانون اور انصاف رائج کیا۔

روایت کے مطابق جزیرہ کریٹ کے بادشاہ مینو Minos کو بھی خداوند زیوس نے قانون کی لَوحیں کوہِ دکتا پر عطا کی تھیں اور یونانیوں کا عقیدہ تھا کہ قانون کے دیوتا داایونائی سَس Dionysus نے قانون کو پتھر کی دو تختیوں پرکندہ کروا کر زمین پر اُتارا۔ اور ایرانیوں کا عقیدہ تھا کہ زرتشت بنی نے پہاڑ پر جا کر خدا وند اُہوورمزدا سے التجا کی ۔ ” تب بجلی چمکی، آسمان گرجا اور اُہور مزدا نے پہاڑ پر اتر کر ” کتابِ قوانین ” زرتشت کے حوالے کی ” حضرتِ موسٰی ؑ کے ساتھ بھی یہی حادثہ گزرا:

” اور خداوند کوہِ سینا کی چوٹی پر اترا اور خداوند نے موسٰی کو پہاڑ کی چوٹی پر بلایا اور کہا کہ میں تجھے پتھر کی لَوحیں اور شریعت اور احکام جو میں نے لکھے ہیں دوں گا تاکہ تو ان کو سکھائے۔

اسی طرح داریوش اعظم (522۔467ق۔م) اپنے ایک فرمان میں جونقش رستم کی پہاڑی کندہ ہے اعلان کرتا ہے کہ:

“خدائے عظیم اُہور مزدا کے نام سے جس نے یہ زمین خلق کی اور آسمان بھی، جس نے انسانوں کو پیدا کیا اور ان کے لیے خوشیوں کو اور جس نے داریوش کو بادشاہ بنایا، بہت سے بادشاہوں کا بادشاہ اور بہتوں کا آقا، وہی ہے جس نے اس وسیع اقلیم کی شاہی ، جس میں بہت سی قومیں آباد ہیں داریوش کو بخشی۔”

یونان کی ریاست اسپارٹا میں بھی آئین آسمان ہی سے نازل ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ مشہور قانون داں لائی کرگس (آٹھویں صدی قبل مسیح )آئین سازی پر مامور ہوا تو وہ ڈیلفی گیا جو یونان کی سب سے مقدس عبادت گاہ اور غیب دانی کا مرکز تھا۔ واپس آکر اس نے اعلان کیا کہ آئین کی دفعات مجھ پر غیب سے الہام ہوئی ہیں۔ پلوٹارک لکھتا ہے کہ آئین نافذ کرتے وقت لائی کرگس نے اسپارٹا والوں سے عہد لیا تھا کہ میری واپسی تک تم لوگ آئین میں کوئی تبدیلی نہیں کرو گے ۔ یہ عہد لے کر لائی کرگس ڈیلفی چلا گیا مگر کبھی نہ لوٹا۔

ملوکیت کے الوہی استحقاق میں ہندوستان ، چین اور جاپان مشرقِ وسطی سے پیچھے نہیں رہے۔ چنانچہ منوسُمرتی کے مطابق جو بعض مورخین کی رائے میں چوتھی صدی قبلِ مسیح سے پہلے کی تصنیف ہے ریاست کے سربراہ کا رتبہ دیوتا کے برابر ہے۔

” بھگوان نے راجپتی کو سب جیو کی رکشا کے لیے جنم دیا۔ وہ اندرا، وایو (ہوا ) یَم ( موت ) سُوریہ (سورج) اگنی، ورونا، چندرما اور کُوبیر (دولت کا دیوتا) کے ابدی ذرات کا آمیزہ ہے۔ وہ منوش کے روپ میں مہادیو ہے۔ پس خبردار! کوئی شخص راجہ کے حکم کی خلاف ورزی نہ کرے خواہ ان احکام کا تعلق انعام سے ہو یا سزا اور خفگی سے ۔”

منوریاست کی قوتِ قاہرہ پر بالکل پردہ نہیں ڈالتا بلکہ سزا کو بھی مقدس عمل سے تعبیر کرتا ہے کیونکہ ” ڈنڈا برہما دیوتا کا بیٹا ہے اور تمام مخلوق کا محافظ۔ عقل مندوں کے نزدیک قانون اور ڈنڈا ہم معنی الفاظ ہیں۔”

چین کے فرماں روا بھی ” آسمان کی اولاد” Tien-tse کہلاتے تھے اورزمین پر خدائے عرش کی نمائندگی کرتے تھے۔ وہ ریاست کے سربراہ اور مذہب کے پیشوا بھی ہوتے تھے۔ ان کے ہر حکم کو احکامِ خداوندی کا درجہ حاصل تھا اور ان کا فیصلہ خدا کا فیصلہ سمجھا جاتا تھا۔ بادشاہ کو اگر جنگ میں شکست ہو جاتی یا قحط پڑ جاتا یا کوئی دشمن اس کو تخت سے اتار دیتا تو تاویل یہ کی جاتی تھی کہ خدا نے اس کو اپنی خلافت سے محروم کردیا ہے۔ خدا کی یہ خود ساختہ اولاد 1911ء تک انہیں لغود عوؤں کے ساتھ چین پر حکومت کرتی رہی اور تب وہاں جمہوری انقلاب آیا اور اس آسمانی بادشاہت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔

جاپان میں 1945ء تک یہی صورت رہی۔ وہاں شہنشاہ کا لقب ” سورج دیوتا” تھا اور جاپانیوں کی عقیدت مندی کا یہ عالم تھا کہ کوئی شخص شہنشاہ سے آنکھ ملا کر بات کرنے کی جرات نہیں کرسکتا تھا۔ یہی ذاتِ شریف اب بھی جاپان کے شہنشاہ کہلاتے ہیں لیکن دوسری جنگِ عظیم کے بعد وہاں جب پارلیمانی جمہوریت قائم ہوئی تو شہنشاہ کی حیثیت شاہِ شطرنج کی ہو گئی۔

یہودی، نصرانی اور اسلامی عقائد کے مطابق پیغمبری اور بادشاہی کا دہرا منصب خدانے سب سے پہلے حضرت داؤدؑ کو عطا کیا۔ ان سے پیش تر کوئی پیغمبر سیاسی اقتدار کا طلب گار نہیں ہوا اور نہ خدا نے اس کو سیاسی اقتدار سونپا حتیٰ کہ حضرت موسیٰؑ کو بھی جو بنی اسرائیل کے نجات دہندہ تھے ریاست کی سربراہی نصیب نہیں ہوئی پھر وہ کون سے معاشرتی حالات تھے جن کے باعث ایک دیرینہ روایت ترک کردی گئی اور ایک نئی روایت کی ریت پڑی؟

بنی اسرائیل 430 سال تک مصر میں رہنے کے بعد جب 1220 ق۔م میں وہاں سے نکلے تو بائبل کی کتاب خروج کے بقول ان کی تعداد چھ لاکھ سے بھی زیادہ تھی جو یقیناً مبالغہ ہے۔ یہ لوگ بارہ قبیلوں اور سینکڑوں خاندانوں میں بٹے ہوئے تھے۔ ہر قبیلے کا ایک سردار ہوتا تھا اور ایک مجلسِ بزرگان جو سن رسیدہ اشخاص پر مشتمل ہوتی تھی۔ یہی مجلسِ بزرگان قبیلے کی عدالت کے فرائض انجام دیتی تھی ۔ قبائل فقط ہنگامی حالات میں آپس میں تعاون کرتے تھے۔ وہ اتنے خود مختار اور خود سر تھے کہ حضرتِ موسیٰؑ کو سفر کے دوران ان کو متحد رکھنے اور احکامِ ربّانی کی اطاقت پرآمادہ کرنے میں بڑی بری مشکلیں پیش آئیں۔ چالیس سال تک سینا اور فاران کے بیابانوں میں خاک چھاننے کے بعد آخر کار یہ انبوہِ کثیر کنعان میں داخل ہوا جہاں اُن دنوں عملیقیوں، موابیوں، فلسطیوں وغیرہ کی چھوٹی چھوٹی بادشاہتیں قائم تھیں۔ بنی اسرائیل نے لاکھوں باشندوں کو جان سے مارا اور ان کے کھیتوں، باغوں اور تاکستانوں پر قبضہ کرلیا۔ غارت گری اور تسخیر کا یہ سلسلہ عرصے تک جاری رہا یہاں تک کہ بنی اسرائیل کے قبیلے الگ الگ علاقوں میں آباد ہو گئے۔

مگر ارضِ مقدس میں مستقل بود و باش کے با وصف بنی اسرائیل کا معاشرتی نظام بدستور قبیلہ داری رہا۔ البتہ جگہ جگہ “قاضی” مقرر کر دیے گئے جو شریعتِ موسوی کے مطابق فیصلے صادر کرتے تھے۔ یہ تھیو کریسی کی ابتدائی شکل تھی لیکن اس وقت تک کوئی اسرائیلی ریاست قائم نہیں ہوئی تھی اور نہ کسی شخص کو شاہی اختیارات حاصل تھے چنانچہ بائبل کی کتاب ” قضاۃ” میں اس بات کو کئی بار دہرایا گیا ہے کہ ” اُن دنوں اسرائیل میں کوئی بادشاہ نہ تھا اور ہر شخص جو کچھ اس کی نظر میں اچھا معلوم ہوتا وہی کرتا تھا۔”

اسرائیلیوں نے کنعان کے قدیم باشندوں کو بڑی بے دردی سے قتل کیا تھا اس کی وجہ سے آس پاس کی غیر اسرائیلی ریاستیں ان سے سخت نفرت کرتی تھیں اور اسرائیلیوں کو ہر دم ان کے حملے کا ڈر لگا رہتا تھا۔ اس کے علاوہ مفت کی دولت ہاتھ آنے اور ذاتی ملکیت کے رواج پانے کے باعث اسرائیلی قبیلوں کے مابین لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے تھے اور قبیلوں کے اندر بھی طبقاتی اُونچ نیچ پیدا ہو گئی تھی۔ ان حالات میں کسی مرکزی طاقت کا قیام وقت کی اہم ضرورت بن گیا ۔

اس مرکزی طاقت کے وجود میں آنے کی داستان بائبل کی کتاب “سموئیل” میں بڑاے ڈرامائی انداز میں بیان کی گئی ہے۔ یہ اُن دنوں کا واقعہ ہے جب سموئیل بنی اسرائیلیوں “قاضی القضاۃ” تھے۔ مولانا مودودی کا یہ بیان کہ “سموئیل نبی اس زمانے میں بنی اسرائیل پر حکومت کرتے تھے” غلط ہے۔ کیونکہ وہ جس کتابِ سموئیل سے استنباط کرتے ہیں اس میں سموئیل کو قاضی کہا گیا ہے نہ کہ حاکمِ وقت۔

“وہ زندگی بھر اسرائیلیوں کی عدالت کرتا رہا اور وہ سال بہ سال بیت ایل اور جلجال اور مصفاہ میں دورہ کرتا اور ان سب مقاموں میں بنی اسرائیل کی عدالت کرتا تھا۔ پھر وہ رامہ میں لوٹ آتا کیونکہ وہاں اس کا گھر تھا اور وہاں اسرائیل کی عدالت کرتا اور وہیں اس نے خداوند کے لیے ایک مذبح بنایا۔

جب سموئیل بُڈھا ہو گیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو اسرائیلیوں کا قاضی ٹھہرایا پر اس کے بیٹے اس کی راہ پر نہ چلے بلکہ وہ نفع کے لالچ سے رشوت لیتے اور انصاف کا خون کردیتے تھے۔

تب سب اسرائیلی بزرگ جمع ہو کر رامہ میں سموئیل کے پاس آئے اور اس سے کہنے لگے کہ ” دیکھ تو ضعیف ہے اور تیرے بیٹے تیری راہ پر نہیں چلتے۔

سموئیل بنی بادشاہت کی اصل حقیقت سے واقف تھا لہذا اس کو اسرائیلی بزرگوں کی تجویز بہت بری لگی اور اس نے خدا سے شکایت کی۔ خدا نے کہا کہ تو ان کی بات ما ن لے البتہ ان کو جتا دے کہ بادشاہی کیا شے ہوتی ہے۔

” اور سموئیل نے ان لوگوں کو جو اس بادشاہ کے طالب تھے خداوند کی سب باتیں کہہ سنائیں اورا س نے کہا کہ جو بادشاہ تم پر سلطنت کرے گا اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ تمہارے بیٹوں کو لے کر اپنے رتھوں کے لیے اور اپنے رسالے میں نوکر رکھے گا اور وہ اس کے رتھوں کے آگے آگے دوڑیں گے اور وہ ان کو ہزار ہزار کے سردار اور پچاس پچاس کے جمع دار بنائے گا اور بعض سے ہل جتوائے گا اور فصل کٹوائے گا اور اپنے لیے جنگ کے ہتھیار اور اپنے رتھوں کے ساز بنوائے گا اور تمہاری بیٹیوں کو لے کر کُندھن اور باورچن اور نان ینپر بنائے گا اور تمہارے کھیتوں اور تاکستانوں اور زیتون کے باغوں کو جو اچھے سے اچھے ہوں گے لے کر اپنے خدمت گاروں کو عطا کرے گا اور تمہارے کھیتوں اور تاکستانوں کا دسواں حصہ لے کر اپنے خوجوں اور خادموں کو دے گا اور تمہارے نوکر چاکروں اور لونڈیوں اور تمہارے شکیل جوانوں اور تمہارے گدھوں کو لے کر اپنے کام پر لگائے گا اور تمہارے بھیڑ بکریوں کا دسواں حصہ لے گا تم اس کے غلا م بنا جاؤ گے۔”

مگر بادشاہت کی یہ نہایت سچی تصویر بھی اسرائیلیوں کو ان کی ضد سے باز نہ رکھ سکی اور و ہ کہنے لگے ” نہیں، ہم تو بادشاہ چاہتے ہیں جو ہمارے اوپر ہو تاکہ ہم بھی اور قوموں کی مانند ہوں اور ہمارا بادشاہ عدالت کرے اور ہمارے آگے آگے چلے اور ہماری طرف سے لڑائی کرے۔”

آخر مجبور ہو کر سموئیل نے ساؤل کو بادشاہ مقرر کردیا جو قبیلہ بنی یامین کے ایک ” زبردست سورما” کا بیٹا تھا۔

ساؤل نے اسرائیلیوں پر تیرہ سال (1025۔1012 ق۔م) بادشاہت کی لیکن سموئیل بنی سے اس کی کبھی نہیں بنی۔ آخر کار ساؤل کی حرکتوں سے خدا بھی ناراض ہو گیا اور خدا نے ساؤل کی موت کے بعد بادشاہت اس کی اولاد کے بجائے حضرت داؤدؑ کو سونپ دی جو ساؤل کے اسلحہ بردار تھے اور بنی اسرائیل کے سب سے بڑ ے قبیلے یہوداہ سے تلعق رکھتے تھے۔

ساؤل کے خدا کی طرف سے مامور بہ خلافت ہونے قصّہ قرآن شریف میں بھی موجود ہے البتہ تفصیلات بائبل سے قدرے مختلف ہیں۔

حضرت داؤد کو شہرت اس وقت ملی جب اُنہوں نے فلسطیوں کے پہلوان جالوت کو جس سے ساؤل کو کوئی سورما لڑنے کی جرات نہ کرتا تھا میدانِ جنگ میں قتل کر دیا۔ ساؤل کو یہ اندیشہ ہوا کہ مبادا داؤدؑ میرے بعد تختِ شاہی کا دعوے دار بن جائے لہذا وہ داؤدؑ کی جان کے درپے ہو گیا لیکن داؤدؑ اس کے چنگل سے بچ نکلے۔ ساؤل کی موت کے بعد خدا نے داؤد کو اسرائیلیوں کا بادشاہ مقرر کردیا:

آخر کار اللہ کے اِذن سے اُنہوں نے کافروں کو مار بھگایا اور داؤدؑ نے جالوت کو قتل کر دیا اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت سے نوازا اور جن جن چیزوں کو چاہا اس کا علم دیا۔ اگر اس طرح اللہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے ہٹاتا نہ رہتا تو زمین کا نظام بگڑ جاتا لیکن دنیا کے لوگوں پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔

اس طرح امامت اور خلافت کے عہدے جو ساؤل کے وقت میں جد اجدا منصب تھے ایک ہی شخص کو مل گئے۔ البتہ حضرت داؤدؑ کے بیٹے حضرت سلیمانؑ کے بعد امامت اور خلافت کے عہدے دوبارہ الگ کردیے گئے۔ شاید تجربہ کامیاب ثابے نہیں ہوا۔

عہدِ قدیم میں الوہی استحقاق کا ریاستی نظریہ ایک عالمگیر عقیدے کی حیثیت اختیار کر گیا تھا۔ کافر، مشرک اور مومن سب کا خیال تھا کہ ریاست کی سربراہی اور ریاست کے بنیادی قوانین عالمِ بالا سے نازل ہوتے ہیں۔ یعنی حاکمیت اور قانون کا مخرج و منبع ریاست کے باشندے نہیں بلکہ کوئی مافوق الفطرت طاقت ہے۔ وہی جس کو چاہتی ہے اقتدار عطا کرتی ہے اور جس کو چاہتی ہے اس نعمت سے محروم کردیتی ہے۔ رعایا کا فرض حاکمِ وقت کی اطاعت اور قوانین کی پابندی کرنا ہے۔

پروہتی راج کے نظریے ملوکیت کے دور میں بدستور رائج رہے کیونکہ ان کی تبلیغ و اشاعت بادشاہوں کے مفاد میں تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ پروہت راج کے خاتمے کے بعد حالاتِ زیست میں کوئی بنیادی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ پرانا اقتصادی ڈھانچہ جوں کا توں رہا۔ نہ آلاتِ پیداوار بدلے نہ پیداواری رشتوں میں فرق آیا۔ پروہت راج میں زمین عبادت گاہوں کی ملکیت ہوتی تھیں۔ بادشاہی دور میں زمین بادشاہ اور امرائے سلطنت کی ملکیت بن گئی۔ کاشت کار، مزدور اور غلام ارسطو کے بقول “زندہ آلات” تھے سو زندہ آلات رہے۔ پرانا زرعی نظام بدستور قائم رہا۔ فقط آقا بدل گئے۔

یوں بھی زرعی نظام میں کوئی اور نظریہ رواج نہیں پا سکتا تھا کیونکہ زراعت پیشہ لوگ قدرت کے رحم و کرم پر ہوتے تھے۔ علم و شعور کی کمی کی وجہ سے وہ مظاہرِ قدرت کے اسباب و علل کو سمجھنے سے قاصر تھے۔ بارش، سیلاب، خشک سالی، اولے پالے کسی پر ان کا اختیار نہ تھا۔ مذہبی پیشوا بھی ان کو یہی باور کراتے تھے کہ جو کچھ ہوتا ہے آسمانی طاقتوں کی مرضی سے ہوتا ہے لہذا لوگوں کی نظریں آسمان ہی کی طرف لگی رہتی تھیں۔ ان کی اپنی زندگی بھی حاکمِ وقت کی مرضی پر منحصر تھی۔ ان حالات میں لوگوں کو یہ یقین دلانا کہ ریاست اور ریاست کے قوانین آسمان سےاترتے ہیں زیادہ دشوار نہ تھا۔

مگر تھیو کریسی فیوڈل ازم کا ریاستی نظریہ ہی نہیں معاشرے کا ضابطہ حیات بھی تھی۔ پیدائش سے موت تک زندگی کا کوئی ایسا موڑ نہ تھا جس سے انسان مذہبی احکام ادا کیے بغیر گزر سکتا۔ ولادت کی رسمیں، مونڈن کی رسمیں، خواندگی کی رسمیں، مذہبی تیوہاروں کی رسمیں، بالغ ہونے کی رسمیں، منگنی اور شادی بیاہ کی رسمیں، تجہیزو تکفین کی رسمیں، جو مُردے کے جلانے یا دفن کرنے کے بعد بھی جاری رہتی تھیں۔ ان کے علاوہ غسل کرنے، دانت صاف کرنے، اٹھنے بیٹھنے ، کھانا کھانے، سونے حتٰی کہ عورت کے ساتھ ہم بستیری آداب بھی مقرر تھے۔ پوجا پاٹ کے قاعدے ان پر مستزاد تھے۔

تھیو کریسی کی افیون لیکن عوام ہی کا مقدر تھی۔ بادشاہ، شاہی خاندان کے افراد، اور امراء و رؤسا شرعی احکام پر بس واجبی واجبی عمل کرتے تھے۔ بادشاہ اپنے سوا کسی دوسری ریاست کے فرماں روا کے الوہی حق کو تسلیم نہیں کرتا تھا بلکہ موقع ملتے ہی اس پر لشکر کشی کردیتا تھا۔ شاہی خاندان کے افراد اور امرا بھی بادشاہ کے خلاف سازشوں سے پرہیز نہیں کرتے تھے ورنہ زمین پر خدا کے نائب وقتاً فوقتاً قتل نہ ہوتے اور نہ شاہی خاندان بدلتے رہتے۔ کوئی زہر سے ہلاک ہوتا تھا کوئی آبِ شمشیر سے۔ اسرائیل کے اُنیس بادشاہوں میں سے آٹھ قتل ہوئے۔ قریب قریب یہی اوسط قیصرانِ روم کی ہلاکت کی بھی ہے جو دیوتا کہلاتے تھے۔ ایران کے قاچاری بادشاہوں میں فقط ایک کو قدرتی موت نصیب ہوئی۔ سلاطینِ دہلی کو بھی انہیں حالات سے دوچار ہونا پڑا۔ خاندانِ غلاماں کے گیارہ میں پانچ بادشاہ قتل یا برطرف ہوئے، خلجیوں میں سے چھ میں سے چار اور تغلقوں میں نو میں سے پانچ پر یہی آفت آئی۔ سلطنتِ مغلیہ کے کل اٹھارہ بادشاہ تخت نشین ہوئے۔ ان میں آخری بارہ قتل اوربرطرف ہوئے یا اندھے کردیے گئے۔

ریاست اور رعایا کا مذہب جب تک ایک رہا شرعی قوانین کے نفاذ میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی لیکن ریاستیں جب سلطنتوں میں بدل گئیں اور دوسرے مذاہب کے لوگ بھی رعایا بن گئے تو رعیت اور ریاست میں تصادم نے ایک نئی شکل اختیار کی۔ مثلاً بنی اسرائیل خدائے واحد کے ماننے والے اور شریعتِ موسوی کے پابند تھے۔ اسرائیلی علاقوں پر جب رومیوں نے قبضہ کر کے اپنے قوانین نافذ کرنے کی کوشش کی تو اسرائیلیوں نے ان قوانین کو قبول کرنے سے انکار کردیا۔ نوبت کُشت و خون تک پہنچی۔ آخر طے یہ پایا کہ یہودیوں کے آپس کے مقدموں کا فیصلہ بدستور یہودی عدالتیں کریں البتہ سلطنت کے شہری ہونے کی حیثیت سے یہودیوں کو عام رومی قوانین کی پابندی کرنی ہو گی۔ اسی تجربے کی روشنی میں حضرتِ مسیحؑ نے اپنے ماننے والوں یہ مشورہ دیا تھا کہ ” سیزر کو اس کا حق دو اور خدا کو اس کا حق” اُنہوں نے ریاست کو مذہب سے جدا کردیا۔

دورِ حاضر کے بعض علمائے دین کو حضرتِ مسیحؑ کے اس قول پر سخت اعتراض ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ریاست میں کسی مذہب کے پَیرو اگر اقلیت میں ہوں تو ریاستی قوانین کے بارے میں ان کا طرزِ عمل کیا ہونا چاہیے۔ برطانوی عہد میں مسلمان اقلیت میں تھے۔ چنانچہ اُنہوں نے بھی دوسروں کی طرح انگریزی قوانین کی پیروی کی اور حضرتِ مسیحؑ کے مشورے پر حرف بہ حرف عمل کیا۔ انگریزوں نے فوجداری کے ضابطے اور قوانین تو بلا لحاظِ مذہب و مِلت پورے ملک میں نافذ کر دیے البتہ سِول قوانین میں جن امور کا تعلق خالص مذہبی عقائد سے تھا ان کے بارے میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے الگ الگ قوانین بنا دیے۔ مثلاً شادی اور طلاق، وراثت، اوقاف، عبادت گاہوں اور دینی درس گاہوں کی دیکھ بھال۔ آج بھی مسلمان اقلیت کی حیثیت میں ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ برطانیہ، فرانس، جرمنی، امریکا، برما، تھائی لینڈ اور چین میں کروڑوں کی تعداد میں موجود ہیں اور کے لیے “سیزر کا حق” ادا کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔

ملوکیت میں بادشاہ کا مذہب ریاست کا سرکاری مذہب ہوتا تھا اور قوانین بھی مذہبی احکام کے مطابق وضع ہوتے تھے لیکن اس تاریخی حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ مطلق العنان بادشاہوں کے عہد میں مذہب ریاست کے تابع ہو گیا اور ریاست کی سیاسی مصلحتوں کو شرعی احکام پر ترجیح دی جانے لگی۔ شرعی احکام اگر سیاسی مصلحتوں سے ہم آہنگ ہوتے تو ان سے کوئی تعرض نہ کیا جاتا مگر ریاست کی بنیادی حکمتِ عملی اور شرعی احکام میں اگر تصادم کی صورت پیدا ہوتی تو تنخواہ دار پادریوں، پنڈتوں اور مفتیوں سے ریاست کے حق میں فیصلے حاصل کر لیے جاتے تھے اور شرعی احکام کو نظر انداز کردیا جاتا تھا۔

تھیوکریسی میں سربراہِ مملکت اور مذہبی ادارے چکی کے دو پاٹ تھے عوام جن کے درمیان پستے رہتے تھے۔ دونوں کے اختیارات کا سر چشمہ خداکی ذات تھی یا احکامِ خداوندی۔ ” عوام کالانعام” مویشی تھے لہذا ریاست کے نظم و نسق میں ان کی کوئی آواز نہ تھی۔ ملک کا معاشرتی اور معاشی نظام کیا ہو۔ عنانِ اقتدار کن لوگوں کے ہاتھ میں ہو، طرزِ حکومت کیسی ہو، قانون کون وضع کرے، ان پر عمل در آمد کی کیا صورت ہو اور عدالتیں کس نوع کی ہوں ان تمام امور کا فیصلہ بحق سربراہ محفوظ تھا اور وہ کسی کے رُو برو جواب دہ نہیں تھا نہ کوئی اس سے باز پرس کر سکتا تھا۔

مذہبی پیشوا سربراہِ ریاست سے پورا پورا تعاون کرتے تھے اور اس تعاون کا خاطر خواہ معاوضہ پاتے تھے۔ کوئی قاضی بنتا تھا، کوئی مفتی اور محتسب۔ جن کو یہ عہدے نہ ملتے وہ عقیدت مندوں کو اطاعت و فرماں برداری کا درس دے کر اپنی دنیا اور ان کی عاقبت درست کرتے رہتے تھے اور وہ عالم فاضل بزرگ جن کو لکھنا آتا تھا ہماری دیدہ عبرت نگاہ کے لیے اپنی اطاعت گزار فہم و فراست کے ایسے ایسے نادر شاہ کار چھوڑ گئے ہیں کہ مسلمانوں نے اگر ان کے مشوروں پر عمل کیا ہوتا تو ترکی ، ایران اور مصر میں مطلق العنان ملوکیت آج بھی مسلط ہوتی اور الجزائر، لیبیا اور شام وغیرہ بدستور مغربی سامراج کے قبضے میں ہوتے۔

2

پروہت راج کے خاتمے کے بعد مذہبی پیشوا مشرق میں سیاسی اقتدار کے مالک کبھی نہیں ہوئے اور نہ اُنہوں نے کبھی تاج و تخت کی آرزو کی ۔ ہندو راجاؤں کے زمانے میں راج پاٹ کرنا دھرم شاستر کی رُو سے چھتریوں کا منصب قرار پایا اور برہمن پنڈتوں کا کام راجاؤں کو مشورے دینا اور دھرم کی حفاظت کرنا ٹھہرا۔ مسلمانوں میں بھی خلافتِ بنی اُمیّہ سے لے کر خلافتِ آلِ عثمان اور سلطنتِ مغلیہ تک کسی دور میں بھی مذہبی پیشوا ریاست کے سربراہ نہیں ہوئے۔ کلیسائے روم کی مانند یہاں کوئی مذہبی مرکز بھی قائم نہ ہو سکا جو بجائے خود ریاست ہوتا یا بادشاہوں کے سیاسی اقتدار کو چیلنج کرنے کی جرات کرتا۔ اگر کسی مذہبی پیشوا نے ریاست کے غیر شرعی طرزِ عمل سے اختلاف کیا تو اس کو قتل یا قید کردیا گیا یا جسمانی اذیتیں پہنچا کر راستے سے ہٹا گیا۔ امام ابو حنیفہ نے بارہ سال قید میں گزارے اور قید خانے ہی میں انتقال فرمایا۔ امام احمد بن حنبل کو ننگی پیٹھ پر کوڑے لگائے گئے۔ یہی سزا مدینے کے عباسی گورنر جعفر ابن سلیمان امام مالک کو دی جس سے ان کا کندھا اکھڑ گیا۔ قدری اور معتزلہ فرقے سوادِ اعظم کی نظر میں کافر تھے لہذا ان کے قتل میں کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئی اور جب خلیفہ مامون رشید کے عہد میں ان کا ستارہ چمکا تو اُنہوں نے اپنے مخالف علما کے ساتھ وہی سلوک کیا جو ان سے پیش تر ان کے ساتھ ہوا تھا۔ اشراقی صوفی اور عالمِ دین شیخ شہاب الدین سہروردی مقتول سلطان صلاح الدین ایوبی کے حکم سے شہید کیے گئے کیونکہ ان کی تعلیمات “اسلام کے لیے خطرہ ” تھیں۔ غرضیکہ اسلامی ریاستوں میں علمائے دین اقتدار سے منسلک ہو کر مختلف سرکاری خدمات بجا لاتے رہے یا دربار سے دور رہ کر مذہب کی تعلیم دیتے رہے مگر اُنہوں نے عملی سیاست سے اپنا دامن حتی الوسع پاک رکھا۔

اس کے برعکس مغرب میں مسیحی کلیسا بڑی طاقت ور سیاسی قوت بن کر ابھرا۔ رومتہ الکبریٰ کے غیر مسیحی عہد میں تو کتنے ہی پوپ اور پادری روم میں مصلوب ہوئے اور عیسائیوں کا خون بڑے بے دردی سے بہایا گیا شہنشاہ قسطنطین اوّل (274۔337) نے جب عیسائی مذہب اختیار کیا اور عیسائیت سلطنت کا سرکاری مذہب قرار پائی تو کلیسا کا وقار بہت بڑھ گیا۔

پوپ کا دعویٰ تھا کہ وہ زمین پر یسوع مسیح کا خلیفہ ہے اور عیسائیت چونکہ سلطنت کا سرکاری مذہب ہے لہذا قوانین دین مسیحی کے مطابق و ضع ہونے چاہئیں اور عدالتیں مذہبی ہونی چاہئیں۔ دین مسیحی کی تشریح اور تاویل کا حق فقط پوپ کو حاصل ہے لہذا مقننّہ اور عدلیہ دونوں کلیسا کے اثر و اقتدار میں اسی نسبت سے اضافہ ہوا۔ پوپ کے مقرر کردہ پادری لاکھوں کی تعداد میں شہروں شہروں قریوں قریوں پھیل گئے۔ جس طرح ریاست میں عہدے داروں کی درجہ بندی ہوتی ہے اُسی طرح کلیسا مین بھی پادریون کے درجے مقرر ہوئے۔ کارڈنیل، آرچ بشپ، بشپ، گاؤں کا پادری، سب کو پوپ نامزد کرتا تھا اور وہ پوپ کے علاوہ کسی کا حکم ماننے پر مجبور نہ تھے۔ ان پر ریاستی عدالتوں میں مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا تھا بلکہ ان کی مذہبی عدالتوں کے فیصلوں پر عمل در آمد کرنا حکومت کا فرض تھا۔ وہ اگر کسی نومولود کو بپتسمہ نہ دیتے تو وہ ذات سے باہر ہو جاتا تھا۔ اگر کسی کا نکاح نہ پڑھتے تو اس کی اولاد حق وراثت سے محروم کردی جاتی تھی۔ اگروہ کسی کی آخری رسم ادا نہ کرتے یا نمازِ جنازہ نہ پڑھتے تو اس کا مقام جہنم ہوتا۔ پادریوں کے سوا کوئی شخص بچوں کو پڑھا نہیں سکتا تھا نہ مدرسہ قائم کر سکتا تھا۔ کلیسا انسان کی پوری زندگی پر حاوی تھا۔

مگر کلیسا فقط روحانی طاقت نہ تھی بلکہ یورپ کا سب سے دولت مند اور سب سے بڑا جاگیر دار بھی رومن کلیسا ہی تھا۔ اسپین میں ملک کی چوتھائی زمین کلیسا کی ملکیت تھی۔ برطانیہ میں زمین کا پانچواں حصہ، جرمنی میں تیسرا حصہ اور فرانس میں نصف رقبہ کلیسا کے قبضے میں تھا۔ ضلع لانگرے کا بشپ پورے ضلعے کا مالک تھا۔ اٹلی کے شہر بولونیا کے دو ہزار گاؤں کلیسا کی ملکیت تھے۔ اسپین میں کلیسا64 قصبوں کا مالک تھی۔ فُلدا کی خانقاہ 15 ہزار گاؤں کی مالک تھی۔ سینٹ گال کی خانقاہ کے پاس دو ہزار چاکر تھے، شہر ٹور کے پادری کے پاس بیس ہزار چاکرتھے۔ یہ سب زمینیں معافی تھیں جن پر کوئی محصول نہ تھا اور نہ حکومت ان کے معاملات میں کوئی مداخلت کرسکتی تھی۔ ایک مورخ کے بقول ” فیوڈلزم نے کلیسا کو بھی فیوڈل بنا دیا تھا”۔ اس کے علاوہ اپنی آمدنی اور پیداوار کا دسواں حصہ کلیسا کو ادا کرنا ہر شخص کا قانونی فریضہ تھا۔ گرجا گھروں کو چڑھاؤں اور نذرانوں سے بھی وافر رقمیں وصول ہوتی تھیں۔ مزید برآں صاحبِ جائیداد افراد حتیٰ کہ مزار عوں سے بھی یہ توقع کی جاتی تھی کہ وہ مرتے وقت کلیسا کے نام کچھ نہ کچھ ترکہ ضرور چھوڑ جائیں ورنہ وہ بے دین تصور کیے جائیں گے اور جہنم میں جلیں گے۔ آٹھویں صدی عیسوی میں جب وسطی اٹلی کا بہت بڑا علاقہ کلیسا کے قبضے میں آگیا تو کلیسا ایک خود مختار ریاست بن گئی اور پوپ ریاست کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے یورپ کی سیاست میں براہِ راست حصہ لینے لگے۔

پوپ اور دوسرے بڑے پادری اطالوی ریاستوں کے شاہی خاندان سے چُنے جاتے تھے اور شاہانہ ٹھاٹ باٹھ سے رہتے تھے۔ وہ شادی نہیں کر سکتے تھے لیکن علانیہ داشتائیں رکھتے تھے اور ان کی اولاد شہزادوں کی سی زندگی گزارتی تھی۔ کلیسا کی دولت کا سر چشمہ زمینیں تھیں اور پادری بھی فیوڈل ماحول کے پروردہ ہوتے تھے لہذا ان کا قدرتی جھکاؤ فیوڈل عناصر کی جانب تھا۔ فیوڈل امرا کی طرح وہ بھی تاجروں اور صنعت کاروں کو بڑی حقارت سے دیکھتے تھے چنانچہ ان کے بڑھتے ہوئے اثر کو روکنے کی غرض سے سودی کاروبار کی سختی ممانعت کر دی گئی تھی۔

کلیسا روم کی پہلی ٹکّر فرانس، جرمنی، اسپین اور برطانیہ کے بادشاہوں سے ہوئی۔ بادشاہ پوپ کے روحانی اقتدار کو تو تسلیم کرتے تھے مگر پوپ کے اس دعوے کو ماننے کے لیے تیار نہ تھے کہ امورِ ریاست میں بھی پوپ کی اطاعت بادشاہوں کا فرض ہے۔ بادشاہوں کو کلیسا سے یہ شکایت بھی تھی کہ پوپ اور دوسرے بڑے پادری بادشاہ کے مقابلے میں نیم خود مختار نوابوں کی پُشت پناہی کرتے ہیں اور ان کو کلیسا کا عہدے دار بنا دیتے ہیں۔ چودھویں صدی میں کلیسا اور ملوکیت کے مابین نزاع نے اتنی شدت اختیار کی لی کہ فرانس کے بادشا ہ فلپ چہارم نے روم پر دھاوا کر کے پوپ کلیموں پنجم کو گرفتار کر لیا اور کلیسا کا صدر مقام شہر اَوِنیان میں منتقل کردیا۔ پاپائے روم کو وہاں ستر سال تک (1309۔1378ء) فرانس کی نگرانی میں رہنا پڑا۔ 1378ء میں اگرچہ پوپ رہا ہو کر روم واپس آیا لیکن کلیسا کا پرانا اثرو اقتدار پھر کبھی بحال نہ ہو سکا۔

مغربی مورخین کلیسا کے ہزار سالہ اقتدار کو ” عہدِ تاریک” سے تعبیر کرتے ہیں ۔ اس وجہ سے کہ وہاں چوتھی صدی سے چودھویں صدی تک تعصب ، تنگ نظری اور توہم پرستی کا اندھیرا چھایا رہا۔ کلیسا نے عقل و خِردپر پہرے بٹھا رکھے تھے اور کسی کی مجال نہ تھی کہ کلیسائی عقائد سے سرِ مو اختلاف کر سکے۔ ہر جگہ مذہبی عدالتیں قائم تھیں جن کے فیصلوں کی داد تھی نہ فریاد چنانچہ لاکھوں بے گناہ بے دینی اور جادو گری کے جرم میں گرفتار ہوئے۔ ان کو ٹکٹکی پر باندھ کر پہلے کوڑے لگائے جاتے تھے پھر ان کی ہڈیاں توڑ دی جاتی تھیں۔ ان کی لاشوں کو سڑکوں پر گھسیٹا جاتا تھا اور تب چتا میں جلا دیا جاتا تھا۔ ان کے گھروں کو آگ لگا دی جاتی تھی اور ان کا مال و متاع ضبط کر لیا جاتا تھا۔ یورپ کا ہر فردِ بشر، جس کو بادشاہوں کی براہِ راست سر پرستی حاصل نہ تھی مذہبی عدالتوں کے خوف سے کانپتا رہتا تھا۔

اس ہولناک ماحول میں علوم و فنون کیا ترقی کرتے۔ تعلیم کلیسا کی اجارہ داری تھی لہذا درس گاہوں میں فقط وہی علوم پڑھائے جاتے تھے جن سے کلیسائی عقائد کو تقویت ملتی۔ معقولات کی جگہ منقولات، درایت کی جگہ روایت اور اجتہاد کی جگہ تقلید۔ کسی استاد یا شاگرد کو شرعی احکام پر شک کرنے کی بھی اجازت نہ تھی۔ کلیسا کی خرِد دشمنی نے ذہنوں کو مفلوج کردیا تھا اور کوئی شخص آزادی سے سوچ نہ سکتا تھا۔

لیکن قرونِ وسطیٰ کے آخری دنوں میں جب یورپ الخصوص اٹلی میں صنعت و حرفت اور تجارت نے ترقی کی تو حالات بدلنے لگے۔ کلیسا یورپ کا سب سے بڑا زمیندا تھا لہذا سرمایہ دار طبقے کے فروغ سے دوسرے فیوڈل عناصر کی طرح کلیسا کے مفاد و اقتدار پر بھی کاری ضرب لگی۔ وینس، فلورنس، جینوا اور مِلان بڑے خوش حال شہر تھے۔ وہاں تاجر پیشہ طبقوں کی جمہوری ریاستیں قائم تھیں۔ وینس میں لوہے، ریشمی کپڑوں، زردوزی اور شیشہ سازی کے بڑے بڑے کارخانے تھے۔ اس کے پاس دو سو تجارتی جہاز تھے جو مال لے کر مصر، تونس، ترکی اور اسپین تک جاتے تھے۔ فلورنس بھی بہت بڑی مندی تھا۔ وہاں اسّی بینک روپے کا لین دین کرتے تھے اور اونی کپڑوں کی تین سو فیکٹریاں تھیں جن میں تیس ہزار مزدور کام کرتے تھے۔ جینوا میں کمخواب بنتا تھا اور طلائی کام ہوتا تھا ۔ غرضیکہ نوزائیدہ سرمایہ دار طبقے نے اٹلی کے سب ہی بڑے شہروں پر غلبہ حاصل کر لیا تھا۔

شہروں میں صنعت و حرفت اور تجارت کے فروغ کا اثر دیہاتی زندگی پر بھی پڑا۔ فیکٹریوں اور بندرگاہوں میں محنت کاروں کی مانگ بڑھی تو نوابوں اور پادریوں کی زمینوں سے بندھے ہوئے چیرے (زرعی غلام) بھاگ بھاگ کر شہروں میں پناہ لینے لگے۔ فلورنس نے اعلان کیا کہ ریاست میں پناہ لینے والا ہر زرعی غلام آزاد شہری تصور کیا جائے گا اور اس کو قانونی تحفظ حاصل ہوگا۔ دوسرے شہروں نے بھی زرعی غلاموں کی حوصلہ افزائی کی۔ نوابوں اور پادریوں کا طبقہ شہر کے نودولتیوں سے پہلے ہی نفرت کرتا تھا زرعی غلاموں کے بھاگنے کی وجہ سے سرمایہ دار طبقے کے تعلقات نوابوں اور پادریوں سے اور کشیدہ ہو گئے۔

اُنھی دنوں مغربی یورپ کے تجارتی مراکز میں بھی کارواری طبقے کی طاقت میں اضافہ ہوا اور بادشاہوں نے نوابوں اور پادریوں کے اثر و رسوخ کو کم کرنے کی خاطر سرمایہ داروں کی حوصلہ افزائی کی۔ برطانیہ میں لندن اور دوسرے کئی شہروں کو بلدیاتی اختیارات حاصل ہو گئے۔ البتہ یورپ میں کلیسا نے بلدیاتی اختیارات کی شدت سے مخالفت کی نتیجہ یہ ہوا کہ فرانس میں کئی جگہوں پر شہریوں کو کلیسا سے باقاعدہ مسلح جنگ لڑنی پڑی۔ بہت سے پادری ہلاک ہوئے اور گرجا گھروں کو آگ لگا دی گئی۔ آخر کار کلیسا کو شکست ہوئی اور مغربی یورپ کے بیش تر شہروں مثلاً مارسیلز، ہمبرگ اور ایمسٹرڈم وغیرہ کو بھی بلدیاتی حقوق مل گئے۔

مگر تجارتی مال و اسباب کی نقل و حرکت میں یورپ کی خود مختاری نوابیاں سب سے بڑی رکاوٹ تھیں۔ ہر چند کہ نواب اپنے بادشاہ کی وفاداری کا دم بھرتے تھے لیکن نوابی کے اندر اُنھیں کا حکم چلتا تھا۔ ان کی اپنی عدالتیں، جیل خانے، پولیس اور فوج تھی۔ تاجروں کو ہر نوابی سے گزرتے وقت محصول ادا کرنا پڑتا اور نواب کو خوش کرنا پڑتا تھا۔ مثلاً دریائے رھائن پر 62 چنگیاں تھیں، دریائے لوائر (فرانس) پر 74، دریائے اِلب (جرمنی) پر 35 اور دریائے ڈینوب پر 77۔ اگر کسی سوداگر کا مال اتفاق سے سڑک پر گر جاتا تو وہ بحق سرکار ضبط ہو جاتا۔ سرمایہ داروں اور نوابوں میں نزاع کا بڑا سبب چنگیاں اور دوسری ناجائز وصولیاں تھیں۔ سرمایہ داروں نے ان چنگیوں کو توڑنے کا مطالبہ کیا تو بادشاہوں نے ان کی حمایت کردی۔

اسی اثنا میں امریکا اور ہندوستان کے بحری راستے دریافت ہوگئے تو بین الاقوامی تجارت کی راہیں کھل گئیں مگر تجارتی اور صنعتی سرگرمیوں کا مرکز اب اٹلی سے مغربی یورپ میں منتقل ہوگیا۔ امریکا اور ہندوستان سے تجارت کرنے کی غرض سے اسپین، پرتگال، ہالینڈ، فرانس اور برطانیہ میں نئی نئی تجارتی کمپنیاں قائم ہونے لگیں (ایسٹ انڈیاں کمپنی 1600ء میں قائم ہوئی تھی) نو آبادیاتی نظام کی داغ بیل پڑی اور جہاز سازی کی صنعت نے بہت ترقی کی۔

اسی دوران جرمنی میں چھاپہ خانہ ایجاد ہوا (1465ء) جس کے اثرات بہت دُور رس ثابت ہوئے۔ کتابوں اور رسالوں کی اشاعت سے پادریوں کی ذہنی اجارہ داری ختم ہو گئی۔ خواندگی میں بھی اضافہ ہوا اور لوگ کتابوں کے لیے پادریوں کے محتاج نہ رہے بلکہ اپنی مرضی سے جو کتاب چاہتے بازار سے خرید لیتے۔ ابھی تک تصنیف و تالیف بیش تر پادریوں کے حلقے تک محدود تھی۔ چھاپے خانوں کے قائم ہو جانے کے بعد وہ مصنف بھی منظرِ عام پر آئے جن کا تعلق کلیسا سے نہ تھا۔ ایسے رسالے بھی شائع ہونے لگے جن میں پادریوں اور راہباؤں کی بدچلنی اور دنیاوی حرص و ہوس کے قصے مزے لے لے کر بیان کیے جاتے تھے۔

سائنسی ایجادیں اور دریافتیں بھی اسی زمانے میں شروع ہوئیں اور سائنسی اندازِ فکر و نظر کی داغ بیل پڑی۔ بعض حلقوں کا خیال ہے کہ سائنسی نظریے اور ایجادیں زمان و مکان کی قید سے آزاد ہوتے ہیں۔ ان کا گردو پیش کے حالات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا بلکہ سب کچھ اتفاقاً ہو جاتا ہے حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ گلیو کی دُور بین ہو یا نیوٹن کا کششِ ثقل کا نظریہ، بھاپ سے چلنے والے انجن کی ایجاد ہو یا برقی قوت کی دریافت، سب کے ٹھوس سماجی محرکات تھے۔ ان نئی سائنسی دریافتوں سے کلیسائی عقائد و افکار کے ایوان میں زلزلہ آگیا۔ کلیسا نے نظامِ بطلیموس کو اپنے مذہب کا جُز بنا لیا تھا۔ کوپرنی کس، گلیو اور کپلر نے ثابت کر دیا کہ زمین دوسرے سیاروں کی طرح سورج کے گرد گھومتی ہے۔ کلیسا کا دعویٰ تھا کہ زمین فرش کی مانند پانی پر بچھی ہوئی ہے۔ سائنس دانوں نے ثابت کردیا کہ زمین گول ہے اور اپنے محور پر گردش کرتی ہے۔ اسی طرح کلیسا کے دوسرے مفروضات واذغان کی نفی ہونے لگی اور انجیل کے تقدُس اور مسیحی تعلیمات کی صداقت کو شک کی نظروں سے دیکھا جانے لگا۔

کلیسا اپنے عقائد یہ کھلی توہین برداشت نہیں کر سکتا تھا ۔ چنانچہ سائنس دانوں کو سخت سزائیں دی گئیں۔ برونو کو آگ میں زندہ جلا دیا گیا حالانکہ وہ پادری تھا ۔ گلیو پر مذہبی عدالت میں مقدمہ چلا۔ اس نے توبہ کر لی مگر چپکے سے بولا کہ میں مانوں یا نہ مانوں زمین تو بہرحال گھومتی رہے گی۔ سائنس دانوں کی کتابیں نذرِ آتش ہوئیں اور ان کا پڑھنا اور رکھنا جرم قرار پایا لیکن صنعت کاروں نے سائنسی ایجادوں سے خوب فائدہ اٹھایا اور سائنسی علوم کی مقبولیت برابر بڑھتی گئی۔

مارٹن لُوتھر، تھامس مونزر، زونگلی اور کالون کی مذہبی بغاوتوں نے بھی کلیسا کے وقار کو سخت صدمہ پہنچایا۔ یہ لوگ خود پادری تھے لیکن کلیسا کے جو روستم سے ان کا پیمانہ بھی چھلک اٹھا۔ پادری سادہ لوح عقیدت مندوں سے رقم لے کر جنت کے پروانے جاری کرتے تھے اور گنڈے تعویذیں بانٹ کر توہم پرستوں کو اپنے جال میں پھنساتے تھے۔ مارٹن لُوتھر وغیرہ نے پوپ سے ان بد عنوانیوں کو روکنے کی درخواست کی تو الٹے ان کو مذہب سے خارج کردیا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جرمنی، شمالی یورپ، ہالینڈ، بلجیم، برطانیہ ہر جگہ پوپ کی مخالفت شروع ہو گئی اور پروٹسٹینٹ فرقہ وجود میں آیا جس نے کلیسا ئے روم سے بالکل قطع تعلق کرلیا۔ نئے فرقے کی بنیادی تعلیم یہ تھی کہ خدا اور انسان کے درمیان کسی واسطے کی ضرورت نہیں بلکہ ہر شخص کو اختیار ہے کہ انجیل اپنی زبان میں پڑھے، اپنی زبان میں عبادت کرے اور اپنی سمجھ کے مطابق عمل کرے۔

ان معاشرتی اور مذہبی انقلابات کا اثر طرزِ حکومت پر بھی پڑا۔ ابھی تک ریاست پر فیوڈل عناصر کا قبضہ تھا مگر معاشرے میں طاقت کا توازن بدلا تو تاجروں اور صنعت کاروں نے نظم و نسق میں شرک کا مطالبہ شروع کردیا۔ اُنھوں نے شہریوں کی حمایت حاصل کرنے کی غرض سے عوام کے حقوق کا پیوند بھی لگایا۔ رومن کلیسا کو نیچا دکھانے میں پہل برطانیہ نے کی ۔ ہنری ہشتم (1506۔1547ء) نے روم سے ناتا توڑ لیا تھا۔ کلیسا کی جائیدادیں ضبط کرلی تھیں اور پادریوں کو درس گاہوں سے نکال دیا تھا لیکن فیوڈلزم کا ریاستی نظریہ الوہی استحقاقِ ملوکیت بدستور رائج تھا بلکہ ہنری ہشتم نے اس نظریے کی آڑ میں پوپ سے ٹکر لی تھی لیکن سترھویں صدی کا برطانوی معاشرہ سو سال پہلے کا معاشرہ نہ تھا۔ اب برطانوی پارلیمنٹ لندن کے تاجروں کے زیرِ اثر تھی۔ ان کو بادشاہ جیمس اوّل (1603۔1625ء) سے یہ شکایت تھی کہ وہ پارلیمنٹ سے پوچھے بغیر ٹیکس لگا دیتا ہے، سرکاری قرضے لیتا ہے، لوگوں کو بتائے اور مقدمہ چلائے بغیر قید کردیتا ہے اور جب چاہتا ہے ملک میں مارشل لا لگا دیتا ہے۔ بادشاہ کا کہنا تھا کہ ” ہم خدا کی ناقابلِ تغیر مرضی و منشا کے حقیقی ترجمان ہیں لہذا ہمارا ہر عمل درست ہے اور تم کو اعتراض کا کوئی حق نہیں ہے” لیکن پارلیمنٹ نے بادشاہ کے اُلوہی استحقاق کو تسلیم کرنے سے انکار کردیا۔ بادشاہ اور پارلیمنٹ کی اس نزاع نے آئینی بحران کی شکل اختیار کر لی۔ سوال یہ تھا کہ اقتدارِ اعلیٰ کا مرکز پارلیمنٹ ہے یا بادشاہ، جو خدا کی نمائندگی کا دعویٰ کرتا ہے۔ پارلیمنٹ کا موقت یہ تھا کہ:

شہری آزادیاں، ذمہ داریاں، مراعات اور پارلیمنٹ کا حلقہ اختیار انگلستان کے باشندوں کا قدیم پیدائشی حق اور ورثہ ہے اور یہ کہ بادشاہ کی شخصیت ، مملکت کے اصول، قلمرو کا دفاع، مذہبی امور، قانون سازی، قوانین کا نفاذ اور شکایتوں کی تلافی، یہ تمام موضوعات پارلیمنٹ میں بحث و مباحثے اور غوروفکر کے مناسب موضوعات ہیں”۔ (1621ء)

بادشاہ نے پارلیمنٹ کے ان مطالبات کو رد کردیا۔ پارلیمنٹ توڑ دی اور اس کے سات سر بر آوردہ ارکان کو قید کردیا لیکن تحریک نہ دبی بلکہ اس کے بیٹے چارلس اوّل (1625۔1649ء) کے عہد میں پارلیمنٹ اور بادشاہ کے نزاع نے بالآخر خانہ جنگی کی صورت اختیار کرلی۔ پانچ سال کی خوں ریزی کے بعد چارلس اول نے شکست کھائی۔ اس کا سر قلم ہوا اور برطانیہ ری پبلک بن گیا۔ اُلوہی استحقاق کا نظریہ بادشاہ کے خون کے ساتھ خاک میں مل گیا۔ 1688ء میں اگرچہ ملوکیت بحال ہوئی مگر فیوڈل عناصر نے برسر اقتدار سرمایہ دار طبقے سے سمجھوتہ کرلیا اور کسی نے پھر اُلوہی استحقاق کا نام نہ لیا۔ ملوکیت پارلیمنٹ کے تابع ہو کر آئینی ملوکیت ہو گئی۔

برطانیہ نے تھیو کریسی کو ختم کرنے میں سبقت کی لیکن بقیہ یورپ کو اس عمل کی تکمیل میں مزید سو سال لگے۔ اور تب انقلابِ فرانس نے تھیو کریسی کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی۔ فیوڈل ازم کے تینوں ستون۔۔۔۔ ملوکیت، کلیسائیت اور نوابی۔۔۔ زمین پر آرہے اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ رومن کلیسا کی خود مختار مملکت جو تھیو کریسی کا سب سے مضبوط قلعہ تھی فقط 109 ایکڑ زمین کی مالک رہ گئی۔ اب وہ روم کا ایک محلہ ہے جس کی آبادی کُل ایک ہزار ہے۔

سترھویں اور اٹھارویں صدی کو یورپ میں خرد مندی اور خرد افروزی کا عہد کہا جاتا ہے۔ اس دور میں صنعتی انقلاب اور سائنسی علوم کی ترقی کے باعث مغربی معاشرے کی کایا پلٹ گئی۔ عقل آزاد ہوئی اور سائنس دانوں ، فلسفیوں اور سیاسی مفکّروں نے قرونِ وسطیٰ کے فرسودہ عقائد و نظریات کے بخیے اُدھیڑ دیے۔ بیکن، ہابس، لاک، ملٹن، والٹیر، دیدرو، اولباخ، ایلوتیئیس، گے سندی، ڈیکارٹ، لامارتی، کانٹ، اسپائنوزا، لائبنیز، روسو، ہرڈر اور مانتسکیو جیسے روشن خیال دانش وروں کی تحریریں شوق سے پڑھی جانے لگیں اور جمہوریت، مساوات، نمائندہ طرزِ حکومت، تقسیمِ اختیارات، حُبِ بشر، سلطانی جمہور اور کمیونزم سوشلزم کا چرچا عام ہوا۔ دنیا سماجی انقلاب کے نئے دور میں داخل ہو گئی۔

تھیو کریسی کے آغاز اور عروج و زوال کے اس جائزے سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ تھیو کریسی کوئی ابدی اور مقدس نظریہ ریاست نہیں ہے بلکہ معاشرتی ارتقا کے ایک مخصوص عہد میں تاریخی ضرورتوں کے تحت وجود میں آئی اور جب یہ ضرورتیں باقی نہ رہیں تو تھیو کریسی کا بھی وہی انجام ہوا جو غلامی کا ہوا۔

تھیو کریسی پروہت راج اور فیوڈلزم کا نظریہ ریاست تھی۔ موجودہ دور میں جب صنعتی انقلاب کے باعث معاشرے کے حالاتِ زیست بدل گئے ہیں، سائنسی علوم نے تھیو کریسی کے تمام اذعان و مفروضات کا بھرم کھول دیا ہے اور فیوڈلزم کا چل چاؤ ہے تھیو کریسی کے احیا کی کوشش ارتقائے انسانی کو پیچھے کی طرف لے جانا ہے۔ تھیو کریسی جمہوریت اور جمہوری قدروں کی نفی کرتی ہے۔ تھیو کریسی معاشرے کو آگے لے جانے کے بجائے لوگوں کو ماضی کا سنہرا خواب دکھاتی ہے۔ تھیو کریسی سائنسی علوم اور سائنسی سوچ کی دشمن ہے۔ وہ اجتہاد کے بجائے تقلید اور تحقیق و جستجو کے بجائے منقولات اور روایت پرستی کی تعلیم دیتی ہے۔ تھیو کریسی خوف اور لالچ کی عفریتی قوتوں سے عقل و خرد کا گلا گھونٹنے کے درپے رہتی ہے۔ تھیو کریسی ظلمت پرستوں کا آخری حربہ ہے جو خدا کی حاکمیت کی آڑ میں تنگ نظر مُلاؤں کا راج قائم کرنا چاہتے ہیں۔ فیوڈلزم اورر فیوڈل قدروں کو دوبارہ زندہ کرنا چاہتے ہیں اور عوام کو ان کے پیدائشی حقوق سے محروم کرنا چاہتے ہیں۔

حوالہ جات و حواشی

1 ۔ مسٹر جناح کا خطبہ مسلم لیگی ممبرانِ اسمبلی کے کنونشن میں 1964ء دہلی

2 ۔ قائداعظم محمد علی جناح۔ فروری1947ء

3۔Frederick Engels. Anti duhring. P.247

4 ۔ قدیم شہری ریاستوں پر ہم نے اپنی کتاب ” ماضی کے مزار” میں تفصیل سے بحث کی ہے۔

5۔Will Durant. Our Oriental Heritage, vol. 19, p. 147.201

6۔ کتابِ خروج۔ ب 12:24

7۔A, Buhier (ed.) Manu’s Smirti, oxford, 1886,pp,216-18

8۔Hemrich Zimmler, Philosophies of India, New york, 1953, p.97

9۔حضرت موسیٰ کی قومیت کے بارے میں مغربی مورخین میں بڑا اختلاف ہے۔ بعضوں کا (جن میں فرائڈ کا سا یہودی النسل مفکر بھی شامل ہے)ج دعویٰ ہے کہ موسیٰ عبرانی لفظ نہیں بلکہ قدیم مصری لفظ ہے جو ” اہموس” کا مخفف ہے۔ فرائڈ کہتا ہے کہ موسیٰ دراصل وحدانیت پرست فرعون اخناطون کے درباری امیر تھے۔ اخناطون کی وفات کے بعد آمون رع کے پروہتوں نے موحدوں کا تختہ الٹا تو موسیٰ خدا پرست اسرائیلیوں کو ساتھ لے کر ترکِ وطن کر گئے۔

10۔قضاۃ۔ باب۔ 16،17

11 ۔ دیکھئے تفہیم القرآن ۔ جلد اول۔ ص 175۔176

12۔ کتاب سموئیل، باب۔ 15۔7 باب 5۔8

13۔ عشر کا دستور اسلام ہزاروں برس پہلے رائج تھا۔

14۔ کتابِ سموئیل ، باب 8:10۔ 18

15۔ سورۃ البقرہ، 225،226

16۔ ایضاً، 250

17۔ تفصیل کے لیے دیکھئے کیمیائے سعادت از امام غزالی اور حجتہ اللہ البالغہ از شاہ ولی اللہ۔

باب دوم: اسلامی ریاست

” مجھ کو پاکستان کے ابتدائی دنوں کی وہ لا متناہی بحثیں اب تک یاد ہیں جو نظریہ پاکستان کے بارے میں نجی صحبتوں اور عام جلسوں میں ہوتی رہتی تھیں لیکن ان بحثوں کے دوران میں نے ایک بار بھی کسی کے منھ سے یہ نہیں سنا کہ افلاس (اور جہالت) کا مکمل قلع قمع بھی نئی ریاست کے بنیادی نظریات میں شامل ہے۔” 1

سماجی ادارے ہوں یا عقائد و افکار، ان کا مطالعہ تاریخی پس منظر میں کرنا چاہیے تاکہ اُن عوامل و محرکات کا سراغ مل سکے جو ان حقیقتوں کے ظہور کا سبب بنے۔ اس اندازِ نظر کو فلسفہ تاریخ کی اصطلاح میں ” تاریخی ذہنیت” Historical Mindedness کہتے ہیں۔ یہ وہی اندازِ نظر ہے جس کے تحت علمائے سلف نے آیاتِ قرآنی کی شانِ نزول دریافت کی تھی اور یہ پتہ چلایا تھا کہ یہ آیتیں کب، کس موقعے پر کس مقصد سے نازل ہوئی تھیں۔ مگر تاریخ چونکہ ایک متحرک اور تغیر پذیر حقیقت ہے اور علامہ اقبال کے بقول چونکہ

سکوں محال ہے قدرت کے کارخانے میں

لہذا ہم پر لازم ہے کہ حقیقتوں کا مطالعہ ان کے عالمِ حرکت و تغیر میں کریں نہ کہ عالمِ سکون ثبات میں۔ یعنی طرز معاشرت میں، سماجی اداروں میں، اور عقائد و افکار میں وقتاً فوقتاً جو تبدیلیاں رونما ہوتی رہتی ہیں ان کو نظر میں رکھیں۔

علامہ اقبال نے کائنات کے حرکی اور ارتقائی تصور پر بہت زور دیا ہے۔ ان کے نزدیک تمام موجودات ِع عالم جن میں انسان بھی شامل ہے قانونِ حرکت و تغیر کے تابع ہیں (” ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں”) وہ اپنی مشہور نظم” ساقی نامہ” میں لکھتے ہیں کہ

فریبِ نظر ہے سکون و ثبات

تڑپتا ہے ہر ذرہ کائنات

ٹھہرتا نہیں کاروانِ وجود!

کہ ہر لحظہ تازہ ہے شانِ وجود

دمادم رواں ہے یم زندگی

ہر اک شے سے پیدا رمِ زندگی

علامہ اقبال نے انھیں خیالات کا اظہار ” ارتقا، زمانہ” اور دوسری متعدد نظموں میں بھی کیا ہے۔ دراصل تغیر اور ارتقا کا تصور علامہ اقبال کی فکر کا نہایت اہم جز ہے۔ چنانچہ انھوں نے ” خطبات مدراس” میں اس موضوع پر تفصیل سے بحث کی ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ قرآن کی رُو سے۔

” کائنات ترقی پذیر حقیقت ہے کہ نہ مکمل تخلیق جس کو اُس کا خالق مدت گزری ایک بار تخلیق کر کے الگ ہو گیا اور اب وہ (کائنات) خلا میں مادے کا بے جان ڈھیر ہے جس پر وقت کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔” 2

اشعری مفکروں کا ذکر کرتے ہوئے (جو ایٹمی فلسفے کا قائل تھے) علامہ اقبال لکھتے ہیں کہ ” خدا کا تخلیقی عمل مسلسل جاری ہے لہذا ایٹموں کا شمار ممکن نہیں ۔ ہر لحظہ نئے ایٹم وجود میں آتے ہیں اور کائنات مسلسل بڑھتی اور پھیلتی رہتی ہے۔”3 اور کوئی شے ثابت اور قائم نہیں ہے4 علامہ اقبال انسان کے جسمانی ارتقا کے بھی قائل ہیں۔ وہ اتقائے بشر کو قرآن کی رُوح کے عین مطابق سمجھتے ہیں اور ان مسکویہ اور مولانا روم کی سند پیش کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں ” ارتقا کے تصور نے بتدریج تشکیل پائی”5 اس ضمن میں وہ الجاحظ، البیرونی اور ابن مسکویہ کی دریافتوں کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ ان کے خیال میں “تخلیقِ مسلسل کا تصور خالص اسلامی ہے۔” 6

یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاید

کہ آرہی ہے دما دم صدائے کن فیکون

علامہ اقبال کے ایک خطبے کا عنوان ہی “اسلامی ڈھانچے میں حرکت کا اصول ” ہے ۔ ان کے خیال میں ” تہذیبی تحریک کے اعتبار سے اسلام کائنات کے پرانے جامد تصور کور د کرتا ہے۔ اسلام کا تصوف کائنات حرکی Dynamic ہے”7 چنانچہ “اسلام کی نظر میں زندگی کی روحانی اساس اپنے کو تغیر اور تبدیلی میں منکشف کرتی ہے”8 مگر ” اسلام کی فطرت میں حرکت کا اصول کیا ہے” 9 یعنی اسلام قانونِ حرکت پر کس طرح عمل کرتا ہے۔ علامہ اقبال جواب دیتے ہیں کہ اجتہاد کے ذریعے۔ اُن کو اسلامی معاشرے سے سب سے بڑی شکایت یہ ہے کہ اس نے اجتہاد کی ضرورت اور افادیت کو فراموش کردیا اور لکیر کا فقیر بن گیا۔ وہ ماضی پرستی اور ماضی کے احیا کے سخت خلاف ہیں۔ ان کی نظر میں ” پرانی تاریخ کا غلط احترام اور ضابطہ سازی اسلام کے داخلی تہپج Impulse کے منافی ہے”۔11 اسی بنا پر وہ ترکوں کی تعریف کرتے ہیں جنہوں نے اجتہاد سے کام لیا اور شخصی خلافت کے ادارے کو ختم کردیا۔

یہ اس شخص کا انداز ِ فکر ہے جس کو ” مفکر پاکستان” اور ” حکیم الامت” کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے لیکن پاکستان کے اربابِ حل و عقد اور علمائے کرام کا اندازِ فکر علامہ اقبال کے اندازِ فکر کی عین ضد ہے۔ یہ حضرات حقائق ہستی کو جامد و ساکت خیال کرتے ہیں اور حرکت و تغیر کے نام سے کانپتے ہیں۔ ان کی نظر میں اسلام پتھر کا کوئی بے جان بت ہے جس پر انقلابِ زمانہ کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ حالانکہ گزشتہ چودہ سو برس میں کرہ ارض کی شکل ہی کچھ اور ہوگئی ہے۔ خود مسلمانوں کی زندگی میں بے شمار تبدیلیاں آئی ہیں۔ ہمارے معاشرتی رشتے بدلے ہیں، پیداوار کے طریقے بدلے ہیں، سماجی قدریں بدلی ہیں، رسم و رواج بدلے ہیں، رہن سہن بدلا ہے، خوراک اور پوشاک بدلی ہے، ریاست کا نظام و آئین بدلا ہے، قانون اور ضابطے بدلے ہیں، اخلاق و عادات بدلی ہیں، سوچنے اور محسوس کرنے کا انداز بدلا ہے، علوم و فنون بدلے ہیں۔ اب ہم تیل کے چراغ کی جگہ بجلی کے بلب جلاتے ہیں، اورنٹ کے بجائے موٹر اور ہوائی جہاز سے سفر کرتے ہیں۔ چٹائی پر نہیں بلکی چارپائی پر سوتے ہیں اور صوفوں کرسیوں پر بیٹھتے ہیں۔ فاؤنٹین پین سے لکھتے ہیں۔ ٹیلی فون، گھڑی ، ریڈیو، ٹی وی، ایرکنڈیشنر اور ریفریجریٹر غرضیکہ بے شمار چیزیں استعمال کرتے ہیں جن کا عہدِمصطفویؐ اور خلافتِ راشدہ میں نام و نشان تک نہ تھا لیکن مولوی حضرات ان معاشرتی تبدیلیوں کو در خورِ اعتنا نہیں سمجھتے بلکہ ان کا مطالبہ ہے کہ معاشرے کی تنظیم اُنہیں خطوط پر ہونی چاہیے جو اسلاف نے اپنی ضرورتوں کے لیے وضع کیے تھے۔

مگر حقیقت کو زمان ومکان کے تناظر سے جدا کر کے دیکھنے سے یہ پتہ چلتا کہ یہ حقیقت ایک خاص وقت میں اور خاص مقام پر کیوں ظاہر ہوئی اور حالاتِ زیست میں تبدیلی کے بعد کیوں معدوم ہو گئی۔ مثلاً غلامی کی رسم پرانے زمانے میں بہت عام تھی چنانچہ ارسطو نے غلامی کی بڑی شدت سے حمایت کی ہے اور عہدِمصطفویؐ میں بھی غلامی کا رواج تھا۔ اور مسلمان بھی غلام رکھتے تھے لیکن اب بین الاقوامی قوانین کے تحت غلامی اور بردہ فروشی دونوں جرم ہیں۔ اب اگر کوئی شخص کہے کہ غلامی چونکہ عہدِمصطفویؐ میں جائز تھی لہذا دورِ حاضر میں بھی غلام کنیزیں رکھنا جائز ہے (مولانا مودودی کا موقف یہی ہے) تو اس کا یہ طرزِ استدلال غیر تاریخی ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ماضی کو حال کی عینک سے دیکھے اور موجودہ دور کی سماجی قدروں کے مطابق ارسطو یا آنحضرت صلعم پر یہ اعتراض کرے کہ ان بزرگوں نے غلامی کو ممنوع کیوں نہیں قرار دیا تو اس کا یہ اعتراض بھی غیر تاریخی ہوگا۔ کیونکہ دونوں صورتوں میں غلامی کو اس کے تاریخی پس منظر سے الگ کر دیا گیا ہے ۔ غلامی کی رسم کا صحیح شعور ان معاشرتی حالات کے مطالعے ہی سے حاصل ہو سکتا ہے جن کے باعث یہ رسم شروع ہوئی ۔ تب ہی ہم جان سکیں گے کہ غلامی پرانے زمانے میں کیوں ناگزیر تھی اور اب کیوں جرم ہے۔

دوسری مثال غزواتِ نبوی کی ہے جن کو ” ذہنیتِ حاضرہ” رکھنے والے مورخین لوٹ مار سے تعبیر کرتے ہیں دورِ حاضر کے سماجی اور اخلاقی معیار سے غزوات واقعی لوٹ مار نظر آئیں گے مگر غزوات پر تاریخی پسِ منظر میں غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ غزوہ عربوں کی پرانی ریت تھی اور مخالف قبیلے کے مال و اسباب پر قبضہ کر لینے کو برا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ لہذا موجودہ اخلاقی اصولوں کے حوالے سے غزوات کی مذمت کرنا اتنا ہی غلط اور غیر تاریخی عمل ہو گا جتنا دورِ حاضر میں غزوات کی تلقین کرنا۔

یہی وہ غیر تاریخی طرز فکر ہے جس کے تحت بعض حلقے پاکستان میں عہدِمصطفویؐ اور خلافتِ راشدہ کے انداز کی اسلامی ریاست قائم کرنے پر اصرار کررہے ہیں۔ ان کے نزدیک اسلام کی حرکی روح کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ انھوں نے اجتہاد کے بجائے تقلید اور معقولات کے بجائے منقولات ہی کو اسلام سمجھ لیا ہے۔ وہ یہ بھی نہیں سوچتے کہ ریاست کی نوعیت حالاتِ زیست سے متعین ہوتی ہے اور حالاتِ زیست بدل جائیں تو ریاست کا نظام بھی بدل جاتا ہے۔ مدنی ریاست کے احیا کا مطالبہ کرتے وقت ان بزرگوں کو یہ خیال نہیں آتا کہ جن معروضی حالات میں مدنی ریاست کی تشکیل ہوئی تھی وہ دوبارہ واپس نہیں آسکتے۔ وہ یہ بھی نہیں معلوم کرنا چاہتے کہ وہ کون سے داخلی تضادات تھے جن کے باعث خلافتِ راشدہ 32 سال کی مختصر مدت میں ایک مطلق العنان ملوکیت میں بدل گئی۔ ابھی تک تو خلافت بنی امیّہ اور بنی عباس کی ” اسلامی” حیثیت بھی متعین نہیں ہو سکی ہے۔ جب فتوحات کا ذکر چھڑتا ہے اور اس میں سندھ کی فتح بھی شامل ہے یا عباسی دور میں علوم و فنون کے فروغ کی داستان رقم ہوتی ہے تو ان سلطنتوں کو مشرف بہ اسلام کر لیا جاتا ہے مگر ان کے جبرو استبداد اور غیر شرعی اعمال و افعال پر اعتراض کرو تو جواب ملتا ہے کہ یہ حکومتیں ہمارے لیے قابلِ تقلید نہیں۔

آئیے دیکھیں کہ مدنی ریاست کن حالات میں وجود میں آئی۔

ہر شخص جانتا ہے کہ عہدِ رسالت سے قبل حجاز کے کسی خطے میں کبھی کوئی ریاست قائم نہیں ہوئی۔ حجاز کے چہار جانب چھوٹی بڑی کئی ریاستیں موجود تھیں۔ مثلاً ایران کی ساسانی سلطنت اور بازنطینی سلطنت اور ان کے تابع حیرا اور غسان کی عرب بادشاہتیں اور یمن کی متعدد ریاستیں لہذا اہلِ حجاز ریاستوں کے وجود سے ناواقف نہ تھے۔ تجارتی مال کی خریدو فروخت کے سلسلے میں وہ ان علاقوں کاسفر بھی کرتے رہتے تھے ۔ مگر انھوں نے حجاز میں ریاست قائم کرنے کی ضرورت کبھی محسوس نہیں کی۔ مکے میں ایک شخص عثمان بن حویرث نے جو قبیلہ بنی اسد کا دولت مند فرد تھا بازنطینیوں کے اشارے پر بادشاہ بننے کا منصوبہ بنایا تھا لیکن اسی قبیلے کے ایک شخص اسود بن المطلب نے سازش کا راز فاش کردیا۔ یہ واقعہ بعثت سے بیس سال پہلے آنحضرتؐ کے قیام مکہ کے دوران پیش آیا تھا۔12

حجاز میں گنتی کے کُل تین قابلِ ذکر شہر تھے۔ مکہ، طائف اور یثرب (مدینہ) ان میں سب سے اہم مکہ تھا جس کی آبادی دس ہزار کے قریب تھی۔ حرم کعبہ کی وجہ سے مکے کو پورے جزیرہ نما عرب میں امتیازی حیثیت حاصل تھی ۔ حج کے موقعے پر وہاں ہزاروں عرب دُور دراز مقامات سے آتے البتہ کوئی شخص شہر میں ہتھیار سمیت داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ حج کے زمانے میں مکے میں بہت بڑا بازار لگتا تھا اور شاعروں کے درمیان مقابلے بھی ہوتے تھے۔ اپنی جائے وقوع کی وجہ سے مکہ اہم تجارتی مرکز بھی تھا۔ یمن و شام اور عراق و حبشہ جانے والے تجارتی قافلے مکے ہی سے گزرتے تھے۔ اہلِ مکہ ان قافلوں سے قیام اور راہ داری کا محصول وصول کرتے تھے۔ اہلِ مکہ کا ذریعہ معاش تجارت تھا۔ کیونکہ زمین اتنی پتھریلی تھی کہ کھجور کے درخت بھی اگ نہ سکتے تھے نہ کوئی کاشت ہو سکتی تھی۔ یہ لوگ روپے کا لین دین بھی کرتے تھے ( عرب میں بازنطینی سکے رائج تھے) کہتے ہیں کہ مکے کے قریب چاندی کی کانیں تھیں اور قریش کا مالِ تجارت چاندہ ہوتا تھا 13 مگر یہ معلوم نہ ہو سکا کہ چاندیج کی کانیں اہلِ مکہ کی اجتماعی ملکیت تھیں یا ان پر کسی مخصوص گھرانے کا قبضہ تھا۔

مکے میں اکثریت مشرکینِ قریش کی تھی لیکن عیسائی، مجوسی اور دین حنیف(وحدانیت پرست) کے پیرو بھی مختصر تعداد میں آباد تھے۔ (حضرت خدیجہٖٖرضی اللہ عنہا کا گھرانہ حنیفی تھا) البتہ یہودی کوئی نہ تھا۔ قریش کا مخصوص خدا اگرچہ اللہ تھا 14 لیکن اہلِ مکہ عزیٰ (سارۂ صبح۔ زہرہ ) اور ہبل (روح یا ہوا) کی پرستش بھی کرتے تھے۔ کعبے میں ہبل کا بت سب سے ممتاز جگہ پر نصب تھا۔

مکے میں نظم و نسق کے لیے کوئی مرکزی ادارہ نہ تھا بلکہ ہر قبیلہ اپنی جگہ ایک خود مختار وحدت تھا۔ البتہ شہر کے اجتماعی مسائل طے کرنے کے لیے ایک ڈھیلی ڈھالی تنظیم ضرور تھی جس کو ” ملاء” کہتے تھے۔ یہ مجلسِ شوریٰ سردارانِ قبیلہ اور عمائینِ شہر پر مشتمل ہوتی تھی اور اس میں فیصلے اتفاقِ رائے سے ہوتے تھے۔ کسی قبیلے کو دوسرے پر نہ فوقیت تھی نہ کوئی کسی کا مطیع تھا۔ کعبے کے انتظام کی خاطر مندرجہ ذیل مناصب مختلف قبیلوں میں منقسم تھے

منصب تفصیل خاندان

حجابتہ کعبے کی کلید برداری اور تولیت بنی طلحہ

رفادۃ حجاج کی خبری گیری بنی نوفل

سقایہ حجاج کو پانی پلانا بنی ہاشم

مشورہ ملاء کا اجلاس طلب کرنا بنی اسد

دیات خوں بہا کا فیصلہ بنی یتم

عقاب سالارِ فوج(جنگ کے موقعے پر) بنی امیہ

قبہ خیمہ و خرگاہ کا انتظام بنی مخزوم

سفارت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ بنی عدی

اموال کعبے کے اثاثے کی نگرانی بنی سہم

مگر قبائلی انفرادیت کے باوصف قبیلوں کے اندر روایتی مساوات ختم ہوتی جا رہی تھی اور امیر اور غریب گھرانوں کے درمیان فرق بڑھتا جا رہا تھا۔ ابو سفیان بن حرب بنی امیہ، ولید بن مغیرہ (بنی مخزوم) عاص بن وائل (بنی سہم ) ابو جہل (بنی مخزوم) اور عتبہ بن ربعیہ (ابوسفیان کا سسر) کا شمار امرائے شہر میں ہوتا تھا۔

مکے کے ابتدائی باشندے بنی جرہم تھے۔ ان پر خزاعہ نے غلبہ پایا اور کعبے کے متولی بن گئے۔ 440ء میں قبیلہ قریش کے ایک شخص قصّئی نے خزاعہ سے اختیارات چھین لیے۔ ابن اصحاق کی روایت کے مطابق قصّئی نے کعبے کے متولی حلیل خزاعی کی بیٹی سے شادی کی تھی اور حلیل کی وفات پر کعبے کا متولی بنا تھا۔ “کعبے کی کنجیاں اس کی تحویل میں رہتی تھیں اور ملاء کی صدارت کرنا، حاجیوں کے کھانے پینے کا بندوبست کرنا اور جنگ کے موقعے پر لشکر کا علم بردار مقرر کرنا اس کا حق تھا” 15 مکے میں قریش کے علاوہ دوسرے قبیلے بھی بسے ہوئے تھے لیکن اکثریت قریش کی تھی اور ان کا اثر رسوخ بھی دوسروں سے زیادہ تھا۔ قریش کے لفظی معنی” تیغا مچھلی” کے ہیں۔ ” قریش” اس قوم کا غالباً ٹوٹم تھا جو یمن سے حجاز میں آکر آباد ہو گئی تھی۔

قصّئی کے مرنے پر اس کے بیٹوں کی اولاد میں جھگڑا ہونے لگا۔ عبد مناف کو بنی اسد، بنی زُہرہ، بنی یتم اور بنی حارث کی حمایت حاصل تھی جب کہ بنی عبدالدار کو بنی مخزوم، بنی سہم، بنی جماح اور بنی عدی کی۔ بالآخر بنی عبدِ مناف کو حاجیوں کو پانی پلانے (سقادہ) اور محصول وصول کرنے (رفادہ) کا کام سپرد ہوا اور بنی عبدالدار کو “ملاء” طلب کرنے، کعبے کی کلید برداری اور علم بردار کے تعین کا۔ آنحضرت صلعم کی ولادت تک اسی تقسیمِ کار پر عمل ہوتا رہا لیکن عبد مناف کی وفات پراس کے دو بیٹوں ہاشم اور عبدالشمس کے درمیان رسہ کشی شروع ہو گئی اور ہاشم کی وفات پر عبدالشمس کے بیٹے اُمیّہ کو بالادستی حاصل ہو گئی۔ بنی ہاشم اور بنی اُمیّہ کی تاریخی عداوت کی بنیاد یہی کشمکش تھی۔

مدینے کے طبعی اور معاشرتی حالات مکے سے مختلف تھے۔ مدینہ نہایت شاداب نخلستان کے درمیان واقع تھا۔ ” دراصل مدینہ کوئی باقاعدہ شہر نہ تھا بلکہ چھوٹے چھوٹے قریوں (پُروں) کھیتوں اور کوٹوں کا جمگھٹا تھا جو تقریباً بیس مربع میل میں پھیلا ہوا تھا اور پہاڑیوں، چٹانوں اور ناقابلِ کاشت زمینوں سے گھرا تھا”16 نخلستانوں کا یہ سلسلہ فدک، خیبر اور تبوک تک جاتا تھا۔ مدینے کے لوگ زراعت پیشہ تھا مگر ریاست کا وہاں بھی نام و نشان نہ تھا۔

مدینے کی آبادی بہت ملی جلی تھی۔ تین قبیلے یہودیوں کے تھے۔ قینقاع جو سنار اور ساہو کار تھے، اور بنی نضیر اور بنی قریظہ جو مدینے کی زرخیز زمینوں کے مالک تھے۔ مدینے کا سب سے دولت مند گروہ یہودیوں کا تھا۔ اَوس اور خزرج کو مدینے میں انھیں نے بسایا تھا۔ تھوڑی سی آبادی ان عربوں کی بھی تھی جو یہودیوں سے پہلے یہاں آباد تھے۔ اکثریت بنی اَوس اور بنی خزرج کی تھی مگر رفتہ رفتہ وہ بہت سے ضمنی قبیلوں میں بٹ گئے تھے اور ان میں بڑی پھوٹ تھی۔

” ہر ممتاز قبیلہ اپنی جگہ ایک چھوٹی سی ریاست، ایک آزاد وحدت تھا۔ اس علاقے کے اندر جہاں قبیلہ بسا ہوا تھا بڑی حد تک امن رہتا کیوں کہ اپنے ہم قبیلہ کا خون بہانا ناقابلِ معافی جرم تھا۔ البتہ اپنے قبیلے سے یا حلیف قبیلے کے حدود سے باہر تحفظ مفقود تھا۔ جنگِ بعاث (اَوس اور حزرج کے درمیان 617ء) کے بعد ” ٹھنڈی جنگ” کے زمانے میں تو جان ہر وقت خطرے میں رہتی تھی۔ا یک قبیلے کی سرحد کو پار کر کے دوسرے قبیلے کی سرحد میں قدم رکھنا خطرے سے خالی نہ تھا”۔ 17

مدنی قبیلے، یہودی ہوں یا غیر یہودی کسی کی بالا دستی قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ جان و مال کے تحفظ کی واحد ضمانت بدلے کا خوف تھا یعنی یہ اندیشہ کہ اگر کسی کو مارا یا نقصان پہنچایا تو پورے خاندان بلکہ قبیلے کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔

جنگِ بعاث (617ء) سے اوس اور خزرج دونوں کو شدید نقصان پہنچا تھا۔ جنگ چوں کہ فتح و شکست کے بغیر عارضی صلح پر ختم ہوئی تھی لہذا مدینے کا معاشرہ باہمی نفاق اور غیر یقینی صورتِ حال کی وجہ سے سخت بحران میں مبتلا تھا۔ وہاں فریقین کو اپنے نخلستانوں کو اچانک حملے سے بچانے کے لیے ہر دم چوکس رہنا پڑتا تھا۔ اَوس اور خزرج دونوں لڑتے لڑتے تھک گئے تھے اور کسی ایسے پر امن اور باعزت حل کے خواہاں تھے جس سے کسی کی سبکی نہ ہو۔

یہ تھے وہ معروضی حالات جن میں آنحضرتؐ نے اہلِ مکہ کو اسلام کی دعوت دی اور اللہ کی وحدانیت کی اساس پر اُمتِ واحدہ کا انقلابی فلسفہ پیش کیا جو رنگ و نسل ، قوم و وطن اور قبیلے خاندان کی تفریقوں سے بلند عالمگیر انسانی برادری کا نظریہ تھا مگر اُمت کا یہ تصور سردارانِ قریش کے لیے قابلِ قبول نہ تھا۔ تجارت اور حج ان کی آمدنی کے دو زرائع تھے جن سے نزاع کےبجائے یک جہتی پیدا ہوتی تھی۔ اپنے چھوٹے موٹے اختلافات کا تصفیہ وہ ملاء کی مجلسِ شوریٰ میں کر لیتے تھے۔ اہلِ مدینہ کی مانند خونی رشتوں کی عصبیت ان کے لیے عذابِ جان نہیں بنی تھی اور نہ روز روز کے لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے ان کا معاشرہ بے یقینی اور عدم تحفظ کا شکار تھا بلکہ ایک مستحکم معاشرہ تھا جس کو اپنی طاقت پر پورا اعتماد تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آنحضرتؐ کی بارہ سال کی مسلسل سعی و تبلیغ کے با وصف مکے میں بہ مشکل ڈیڑھ دو سو افراد نے اسلام قبول کیا۔ حالاں کہ اہلِ مکہ آپؐ کی ایمان داری، صدق گوئی اور غیر جانب داری کا بار بار امتحان کر چکے تھے۔

لیکن آنحضرتؐ کی روحانی قیادت اور اُمتِ واحدہ کا وہی تصور جس کے باعث اہل مکہ آپ کے دشمن ہو گئے تھے اہلِ مدینہ کے لیے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا تھا۔ ” جو چیز مکے میں آنحضرتؐ کی مخالفت کا سبب تھی یعنی نبوت اور اس کے سیاسی مضمرات وہی چیز اہلِ مدینہ کے لیے امن و آشتی کی امید تھی” 18 اَوس اور خزرج کے نمائندوں کا العقبہ میں 622ء میں یک جا ہو کر اسلام قبول کرنا، رسولؐ کی قیادت کو تسلیم کرنا اور آنحضرتؐ کو مدینہ منتقل ہونے کی دعوت دینا اس بات کا ثبوت ہے کہ دونوں قبیلے خونی رشتوں کے تقدس سے تنگ آچکے تھے۔

آنحضرتؐ کا دستور تھا کہ مکے میں حج یا دوسرے تیوہاروں کے موقعے پر جب قافلے باہر سے آتے تو آپؐ ان سے ملاقات کرتے اور اسلام کا پیغام ان کو سناتے چنانچہ جنگِ بعاث سے پہلے بنی اوس کی ایک جمعیت جب قریش سے خزرج کے خلاف مدد کی درخواست کرنے مکے آئی تو آپؐ ان سے ملے اور ان کو جنگ سے باز رہنے کا مشورہ دیتے ہوئے فرمایا کہ میں تم کو اس سے بہتر چیز پیش کرسکتا ہوں جس کے لیے تم یہاں آئے ہو اور وہ ہے اسلام جو تم امن و آشتی کی خوش خبری سناتا ہے اور اللہ کی عبودیت کی طرف بلاتا ہے۔ آپؐ نے ان کو چند آیاتِ قرآنی بھی پڑھ کر سنائیں ” تب ایاث جو جوان تھا کہنے لگا کہ خدا کی قسم لوگو! یہ اس سے بہتر ہے جس کے لیے تم یہاں آئے ہو ” مگر اس کو ڈانٹ کر چپ کردیا گیا۔19

جنگِ بعاث کے بعد 10 نبوی/620ء میں آنحضرتؐ کی ملاقات العقبہ کے معام پر بنی خزرج کے چھ افراد سے ہوئی جو مدینے میں وحدانیت پر ست یہودیوں کے حلیف تھے اور جب انھوں نے رسولؐ کی گفتگو سنی تو وہ مسلمان ہو گئے اور کہنے لگے کہ کسی قوم میں اتنی پھوٹ نہیں اور نہ اتنی عداوت اور دشمنی ہے جتنی ہم آپس میں ہے۔ شاید خدا آپ ہی کے وسیلے سے ہم کو متحد کردے۔ پس آؤ اور ان کے (اہلِ مدینہ) پاس چلیں اور آپ کے مذہب کی دعوت ان کو دیں۔ اگر خدا نے ان کو متحد کردیا تو آپ سے زیادہ کوئی طاقت ور نہ ہوگا۔20 ان کی تعداد چھ تھی۔

دوسرے سال مدینے سے بارہ افراد مکے آئے۔ ان میں نو کا تعلق بنی خزرج سے تھا اور تین کا بنی اوس سے۔ انھوں نے اسلام قبول کرلیا اور آنحضرتؐ نے مصعب بن عمیر کو ان کے ساتھ کردیا تاکہ وہ نو مسلموں کو قرآن پڑھ کر سنائیں اور اسلام کی تعلیم دیں۔ وہ نماز میں امامت بھی کرتے تھے کیوں کہ اوس اور خزرج یہ برداشت نہیں کرسکتے تھے کہ ان کا کوئی حریف امامت کرے21 مصعب کو مدینے بھیجنے کا مقصد وہاں کے صحیح حالات معلوم کرنا بھی تھا۔ ان کوششوں سے بنی اوس منات کے علاوہ تمام دوسرے خاندانوں کے متعدد افراد مسلمان ہو گئے لیکن مکے کے برعکس مدینے میں کسی نے ان مسلمانوں کو اذیت نہیں پہنچائی۔

آنحضرتؐ کی حجاجِ مدینہ سے تیسری ملاقات جون622ء میں ہوئی اس ملاقات میں مختلف قبیلوں کے 73 مرد اور 2 عورتیں مشرف بہ اسلام ہوئے۔ انھوں نے آنحضرتؐ کے ہاتھ پر بیعت کی جو ” بیعت الحرب” کے نام سے مشہور ہے اور عہد کیا کہ ہر اچھے برے وقت میں ہم آپ کی حفاظت کریں گے اور آپ کے لیے لڑیں گے۔22 انھوں نے مسلمانوں کو مدینہ ہجرت کرنے کی دعوت بھی دی۔ چنانچہ مہاجرین چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں مکے سے مدینہ روانہ ہونے لگے اور بالآخر 16 جولائی 622ء (12 نبوی) کو آنحضرتؐ نے بھی ہجرت فرمائی اور ستمبر میں واردِ مدینہ ہو کر ابو ایوب انصاری کے گھر اترے جو آنحضرتؐ کے دادا عبدالمطلب کے رشتہ دار تھے۔

یہ امر غور طلب ہے کہ اہلِ مدینہ کی بہت بڑی تعداد غالباًاکثریت نے ازخود پیش قدمی کر کے ہنسی خوشی اسلام قبول کیا جب کہ اہلِ مکہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے۔

مدینے میں آنحضرتؐ کی پذیرائی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اہلِ مدینہ آپ کو اپنا قریبی عزیز خیال کرتے تھے مگر ایسا عزیز جو ان کی زمینوں اور نخلستانوں میں حصہ کا نہ خواہش مند تھا نہ مستحق 23 البتہ جس کے بارے میں اوس اور خزرج دونوں کو کامل یقین تھا کہ وہ کسی کی پاسداری نہیں کرے گا بلکہ غیر جانبدار رہے گا اور جو فیصلہ بھی کرے گا حق و انصاف کے مطابق ہوگا۔ یاد رہے کہ مدنی معاشرے پر مادری نظام کا اثر ہنوز باقی تھا۔ وہاں مادری رشتوں کو بڑی قدر اور محبت کی نگاہ سےدیکھا جاتا تھا اور عورتوں کو مکی عورتوں سے زیادہ آزادی حاصل تھی۔

مدینے میں آنحضرتؐ کے پیشِ نظر تین چار اہم مسائل تھ، (1) ۔ مہاجروں کی آباد کار، (2) امتِ واحد کے تصور کو زیادہ سے زیادہ سے موثر اور مقبول عام بنانا تا کہ مدنی قبیلوں کی خانہ جنگیاں ختم ہوں، امن و صلح کی قوتیں فروغ پائیں اور اسلامی اتحاد و اخوت کی جڑیں مضبوط ہوں، (3)۔ قریشِ مکہ کی تجارتی بالا دستی کا خاتمہ جو اسلام کی ترویج و اشاعت میں سب سے بڑی رکاوٹ تھے، (4)۔ مدینے کے قرب و جوار کے بدوی قبیلوں سے امن و صلح کے معاہدے۔ تاریخ شاہد ہے کہ آنحضرتؐ نے ان مسائل کو بڑی خوبی اور خوش اسلوبی سے حل کیا۔

عہدِ مصطفویؐ میں اسلامی سیاست دو مدارج سے گزری۔ اوّل میثاقِ مدینہ سے فتحِ خیبر تک دوئم فتحِ خیبر سے فتحِ مکہ تک۔ میثاقِ مدینہ بری اہم تاریخی دستاویز ہے۔ ابن اصحاق نے ” سیرۃ رسول اللہ” میں میثاق کا پورا متن نقل کیا ہے مگر وہ یہ نہیں بتاتا کہ دستاویز اس کو کہاں سے ملی اور نہ یہ کہ دستاویز پر کب اور کہاں دستخط ہوئے۔ مغربی مورخین کی رائے ہے کہ میثاق کئی دستاویزوں کا مجموعہ ہے جو مختلف اوقات میں لکھی گئی تھیں۔ پروفیسر مانٹگو مری واٹ کا خیال ہے کہ دستاویز کی ابتدائی دفعات مکے میں بعیت الحرب کے موقعے پر تحریر کی گئیں کیوں کہ ان دفعات کا تعلق مدینے کے عرب قبیلوں کے مابین امن قائم رکھنے سے ہے۔ یہودیوں سے متعلق دفعات اسی زمانے یا اوائلِ ہجرت کی ہیں۔ ابنِ اصحاق نے میثاق کو ہجرت کے واقعات کے فوراً بعد نقل کیا ہے۔ اس سے بھی گمان ہوتا ہے کہ میثاق کا بڑا حصہ اوائلِ ہجرت میں لکھا گیا البتہ بعد میں اس دستاویز میں وقتاً فوقتاً اضافے اور ترمیمیں ہوتی رہیں۔

یہ معاہدہ چوں کہ مسلمانوں کے درمیان ہوا لہذا اس کی پہلی شرط خدا کی وحدانیت اور رسول صلعم کی نبوت کا اقرار تھی۔ ” یہ محمد رسول اللہؐ کی تحریر ہے ماننے والوں اور قریش ااور یثرب کے مسلمانوں کے درمیان اور جو ان کے پیرو اور ان کے حلیف ہیں اور ان سے مل کر جہاد کرتے ہیں۔ وہ ایک واحد اُمت ہیں دوسروں سے جدا۔”

اس میثاق کی رُو سے مدینے کے یہودی بھی امت میں شامل تھے حالاں کہ وہ اس معاہدے میں شریک نہ تھے۔ “بنو عوف کے یہودی مسلمانوں کے ساتھ اُمت ہیں۔ یہودیوں کا دین ان کے لیے اور مسلمانوں کا دین ان کے لیے ” یہودی چونکہ وحدانیت پرست تھے لہذا آنحضرتؐ کو یہودیوں کو، جو مدنی معاشرہ کا اہم جز تھے امت کا رکن قرار دینے میں کوئی قباحت محسوس نہیں ہوئی۔

معاہدے کی نہایت اہم دفعہ وہ ہے جس میں مدینے کو دارالامن کا مرتبہ دیا گیا ہے۔ ” یثرب کی وادی اس دستاویز کے لوگوں کے لیے مقدس ہے۔ جو شخص گھر سے باہر نکلتا ہے اور جو شخص سکون سے بیٹھتا ہے مدینے میں محفوظ ہے سوائے اس شخص کے جو خطا کار ہو یا غداری کرے۔ یہ دستاویز خطا کار یا غدار کو پناہ نہیں دیتی؟” دراصل اس معاہدے کا بنیادی مقصد ہی یہ تھا کہ اہلِ مدینہ اپنے قبائلی جھگڑوں کو ختم کر کے دین، امتِ واحدہ کے رشتے میں منسلک ہو کر شہر میں پرا من زندگی گزاریں اور مت کے دشمنوں (قریش) کے خلاف متحد ہو جائیں۔ ” قریش اور ان کے حلیفوں کو پناہ دی جائے اور یثرب پر اچانک حملہ ہو تو سب ایک دوسرے کی مدد کریں۔ ”

باہمی اختلاف کے بارے میں طے پایا کہ ” اگر تم میں کسی چیز کی بابت اختلاف ہو تو خدا اور محمدؐ سے رجوع کرو۔” مزید وضاحت یوں کی گئی کہ ” جب کبھی اس دستاویز کے لوگوں کے مابین کوئی فساد اٹھ کھڑا ہو یا ایسا جھگڑا پیدا ہو جس سےتباہی کا اندیشہ ہو تو اس کو اللہ اور محمد رسول اللہ سے رجوع کیا جائے۔”

امن و عافیت کی بنیادوں کو مزید مستحکم کرنے کی غرض سے یہ شرط رکھی گئی کہ ” امت کا کوئی فرد محمد رسول اللہ کی اجازت کے بغیر جنگ میں شریک نہیں ہوگا۔”

ہر چند کہ اس دستاویز کی رُو سے اہلِ مدینہ آنحضرتؐ کی اطاعت کے پابند نہیں ہوئے اور نہ سرادارنِ قبیلہ کے حقوق و اختیارات پر کوئی اثر پڑا لیکن یہ معاہدہ اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ معاہدہ کرنے والوں نے آنحضرتؐ کی روحانی پیشوائی کو قبول کر لیا تھا اور ان کے حق میں اپنے دو اہم حقوق سے بھی دست بردار ہو گئے تھے۔ اب وہ رسولؐ کی اجازت کے بغیر کسی جنگ میں شریک نہیں ہوں گے اور وہ اپنے، آپس کے جھگڑوں کے تصفیے کے لیے آنحضرتؐ سے رجوع کریں گے۔ ان شرطوں کی محرک اوس اور خزرج کی دیرینہ عداوت تھی۔ جب وہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کی تاب نہی لا سکتے تھے تو وہ ایک دوسرے کے حکم یا فیصلے کو کیسے تسلیم کرتے۔میثاقِ مدینہ آنحضرتؐ کی سیاسی قیادت کی جانب پہلا قدم تھا۔

میثاقِ مدینہ کے بعد جنگِ بدر (2 ہجری) ایک فیصلہ کن موڑ ہے جہاں پہنچ کر مدنی ریاست کی تخم ریزی کے لیے زمین ہموار ہوتی ہے۔ مالِ غنیمت کل کا کل جہاجرین میں تقسیم کردیا جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کو اب انصار کی اعانت کی ضرورت نہیں رہتی۔ چند ہی ہفتوں کے اندر بنو قینو قاع کو مدینے سے نکال دیا جاتا ہے۔ وہ مدینے کے سب سے بڑے بازار پر قابض تھے۔ ان کی شہر بدری کے بعد تجارت پیشہ مہاجروں کو مزید سہولتیں حاصل ہو جاتی ہیں اور انصار بھی جوبن قینو قاع کے مقروض تھے قرضوں سے بری ہو جاتے ہیں۔ ایک سال بعد بنو نضیر کے اخراج اور پھر بنو قریظہ کے قتلِ عام کے بعد یہودیوں کے کھیت اور نخلستان آنحضرتؐ کی تحویل میں آجاتے ہیں (بطورفے) آنحضرتؐ ان زمینوں کو مہاجرین اور چند حاجت مند انصار میں تقسیم کردیتے ہیں۔ اب مدینہ خالص مسلمانوں کا شہر ہے۔ اب مالِ غنیمت کے علاوہ دشمنوں کی زمینیں بھی آنحضرتؐ کی مرضی سے تقسیم ہوتی ہیں۔ اب آپؐ اللہ کے رسول ہونے کی حیثیت سے اہلِ مدینہ کے مذہبی پیشوا ہی نہیں بلکہ شہر کے حاکمِ اعلیٰ بھی ہیں۔ زمین پر ریاست کا بیج پڑ چکا ہے اور انکھولے پھوٹنے لگے ہیں۔ اسی سال قرآن کی رُو سے وراثت کا قانون نافذ ہوتا ہے۔ مدینے کے قرب و جوار کے صحرا نشینوں سے امن و امداد باہمی کے معاہدے کیے جاتے ہیں اور آنحضرتؐ کے سفیر ایران، مصر، قسطنطنیہ، یمن اور غسان کو اسلام قبول کرنے کا پیغام لے کر روانہ ہوتے ہیں ۔ واضح رہے کہ یہ خطوط اللہ کے رسول محمدؐ کی جانب سے ہیں۔ ان خطوں میں نہ تو کسی ملک کی طرزِ حکومت پر اعتراض کیا گیا تھا اور نہ کسی مخصوص طرزِ حکومت قائم کرنے کا مشورہ دیا گیا تھا۔

اور تب خیبر فتح ہوتا ہے جو شمال میں یہودیوں کی بستی تھی۔ علامہ شبلی نعمانی کے بقول ” یہ پہلا غزوہ ہے جس میں غیر مسلم رعایا بنائے گئے اور طرزِ حکومت کی بنیاد قائم ہوئی اور اسلام کی ملکی اور سیاسی حالت کا نیا دور شروع ہوا”۔ 24 خیبر میں چوں کہ مسلمان آباد نہ تھے اور نہ مجاہدین وہاں جا کر بسنے پر راضی تھے لہذا آنحضرتؐ نے وہاں نخلستانوں اور زمینوں کو بٹائی پر یہودیوں ہی کے حوالے کردیا۔ بعد میں فدک ، وادی القریٰ اور تیمہ وغیرہ میں بھی اس طریق پر عمل کیا گیا۔ مورخین کا خیال ہے کہ ان زمینوں کا کچھ حصہ فے قرار پایا یعنی مسلمانوں کی اجتماعی اور مشترکہ ملکیت اور کچھ حصہ افراد کی ذاتی ملکیت ” پیداوار کے تیار ہونے کے وقت آنحضرتؐ کسی صحابی کو نصف پیداوار وصول کرنے کے لیے بھیج دیتے تھے”۔ 24

9 ہجری کے واقعات کا ذکر کرتے ہوئے علامہ شبلی نعمانی لکھتے ہیں کہ ” اب ملک میں امن و امان کا دور شروع ہوا۔ اب حصولِ زر کے مواقع حاصل تھے اس بنا پر زکوٰۃ کا حکم اس سال نازل ہوا اور تحصیل زکوٰۃ کے لیے عمال قبائل پر مقرر ہوئے۔ سود بھی اسی سال حرام ہوا26 اور یمن، حضرموت، تیمہ، نجران، مکہ، عمان اور بحرین میں والی مقرر ہوئے۔ گویا فتحِ مکہ کے بعد مدنی ریاست کی تشکیل مکمل ہو جاتی ہے۔ اگرچہ اس نوزائیدہ ریاست کے پاس رعایا سے الگ اور بالا نہ کوئی فوج تھی نہ پولیس، نہ بڑے بڑے انتظامی دفاتر، نہ کثیر التعداد اربابِ مناصب ، نہ وزرا شوریٰ، نہ امرائے ریاست، نہ الگ الگ حکام و قضاۃ27 مگر ریاست کے وجود سے انکار ممکن نہیں۔ یہ ریاست نوعیت کے اعتبار سے شہری ریاست تھی۔ یعنی عرب کا تقریباً تین چوتھائی علاقہ اگر چہ اس ریاست کے تابع تھا لیکن سیاسی اختیارات، حقوق اور مراعات کا مرکز شہرِ مدینہ تھا۔ طرزِ حکومت کے لحاظ سے یہ ریاست تھیو کریسی تھی یعنی ریاست کا حاکمِ اعلیٰ خدا کا رسول تھا جو تعلیماتِ قرآنی کی روشنی میں احکام صادر کرتا تھا۔

لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اسلام کا مقصد ریاست قائم کرنا تھا۔ کیا خدا کسی مخصوص ریاستی نظام کو درست اور بقیہ کونا درست سمجھتا تھا اور کیا آنحضرت صلعم دنیا میں تھیو کریسی قائم کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے؟ تاریخ ان سوالوں کا جواب نفی میں دیتی ہے اور عقل اس نفی کی تائید کرتی ہے۔ خدا کو اس سے کوئی سروکار نہیں ک کسی ریاست کا نظام شاہانہ ہے۔ آمرانہ ہے ، جمہوری ہے یا اشتراکی کی۔ اگر خدا کی مرضی یہ ہوتی کہ فلاں نظام ریاست رواج پائے تو وہ انسان کوابتدا ہی میں اپنی مرضی سے آگاہ کردیتا ہے اور پچھلے پانچ چھ ہزار برس سے تھیو کریسی، ملوکیت، آمریت، جمہوریت اور اشتراکیت کے جو تجربے ہو رہے ہیں ان کی ضرورت ہی نہ پیش آتی۔ قرآن میں بادشاہتوں کے تذکرے ہیں مگر ریاست جیسے اہم مسئلے پر قرآن بالکل خاموش ہے۔ حضرتِ ابراہیم نمرود کی مطلق العنان بادشاہت پر معترض نہیں ہوتے بلکہ اس کے دعویٰ خدائی سے انکار کرتے ہیں۔ حضرت یوسفؑ فرعون کی ملازمت کو برا نہیں سمجھتے، حضرت موسیٰؑ فرعون کی طرزِ حکومت کی مخالفت نہیں کرتے البتہ اس کے دعوائے ربوبیت کو رد کرتے ہوئے خدائے واحد کی ربوبیت کا اعلان کرتے ہیں۔ حضرتِ سلیمانؑ تو نبی بھی ہیں اور بادشاہ بھی۔ پس معلوم ہوا کہ خدا نے انسان کو اس بات کی مکمل آزادی دے دی ہے کہ وہ جس طرز کی ریاست یا حکومت چاہے قائم کرے۔ آنحضرتؐ نے مختلف فرماں رواؤں کو جو خطوط لکھے ان میں بھی فقط اسلام کی دعوت دی گئی۔ طرز حکومت کا ذکر نہیں کیا گیا۔ بعثتِ نبویؐ کا مقصد بیان کرتے ہوئے مولانا سید سلیمان ندوی لکھتے ہیں کہ:

“آنحضرت ؐ کی اصل بعثت کا مقصد دعوتِ مذہب، اصلاحِ اخلاق اور تزکیئہ نفوس تھا۔ اس کے علاوہ تمام فرائض محض ضمنی تھے۔ اس بنا پر انتظاماتِ ملکی آپؐ نے اسی حد تک قائم کئے جہاں تک ملکی بد امنی کے باعث دعوتِ توحید کے لیے عوائق پیش آتے تھے”۔28

سر زمینِ حجاز میں ریاست کا ظہور وہاں کے سیاسی اور معاشرتی حالات میں تبدیلیوں کا منطقی نتیجہ تھا۔ مدنی ریاست رفتہ رفتہ انھیں تاریخی عوامل کے بروئے کار آنے سے وجود میں آئی جن کے باعث بعض اوقات چھوٹی بستیاں شہروں میں اور شہر شہری ریاستوں میں تبدیل ہو گئے۔ یہ تبدیلیاں کسی فردِ واحد کی خواہشوں یا کوششوں کی مرہونِ منت نہ تھیں بلکہ معاشرتی حالات ان کا سبب تھے۔ آنحضرتؐ کبھی نہ ریاست قائم کرنے کے آرزو مند ہوئے، نہ انھوں نے ریاست قائم کرنے کا منصوبہ بنایا اور نہ اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جدو جہد کی البتہ مدینے کے حالات ہجرتِ نبوی کے بعد ایسی صورت اختیار کرتے چلے گئے کہ ریاست کا قیام ناگزیر ہوگیا۔

پروفیسر قمر الدین خان بڑے عالم و فاضل بزرگ ہیں۔ انھوں نے روزنامہ ڈان کراچی 14اگست 1980ء کی اشاعتِ خاص میں ایک طویل مضمون لکھا تھا جس کا عنوان تھا۔ “اسلام کا مقصد ریاست قائم کرنا نہیں تھا اور نہ قرآن مسلمانوں کو اسلامی ریاست قائم کرنے کی ہدایت کرتا ہے۔ ذیل میں ہم پروفیسر صاحب کے مضمون کا خلاصہ انھیں کے الفاظ میں پیش کرتے ہیں تاکہ اسلامی ریاست کی اصل حقیقت واضح ہو جائے۔

1۔فلسفہ سیاست کا بنیادی تصور ریاست ہے۔ دوسرے تمام سیاسی خیالات براہِ راست یا بالواسطہ اسی سے منسلک ہیں لیکن قرآن میں ریاست کا کوئی تفصیلی یا اجمالی نظریہ موجود نہیں ہے۔

2۔ قرآن نے دراصل کسی اصولِ ریاست کی تشریح نہیں کی ہے۔ قرآن میں کسی جگہ نہ دستورِ اساس کا مطلب اور تصور ملتا ہے نہ اقتدارِ اعلیٰ کا تصور، نہ حق رائے دہی کا اصول ، نہ انسانی حقوق کاتفصیلی تصّور اور نہ ریاستی اداروں اور تنظیموں کے ضابطے۔ قرآن شریف ان تمام موضوعات پر خاموش ہے کیوں کہ تاریخی ارتقا کے ساتھ ان کے معنی و مفہوم بدلتے رہتے ہیں مزید برآں قرآن کا مقصد ریاست قائم کرنا نہیں بلکہ معاشرے کی تخلیق ہے۔

3۔ ریاست اور آئینِ ریاست کی تعریف کی عدم موجودگی (قرآن میں) مسلمانوں کے لیے بڑی وجہ خیر ہے کیوں کہ اس کے باعث اسلام کے لیے زمانے کی ترقی کے ساتھ قدم ملا کر چلنا اور نئے حالات اور نئے ماحول کے ساتھ مطابقت کرنا ممکن ہے۔

4۔ قرآن میں اختیار اور اقتدار کا ذکر مختلف تناظر میں بار بار آیا ہے لیکن نہ تو ریاست کی کہیں تعریف کی گئی ہے نہ مثالی ریاست کی۔

5۔ سنت بھی اس موضوع پر قرآن ہی کی مانند خاموش ہے۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر خدا کے فوری جانشینوں نے سیاسی تنظیم کے مختلف اصول کیوں اختیار کیے۔

6۔ قرونِ اولیٰ میں قرآنی ریاست کے بارے میں کبھی قیاس آرائی نہیں کی گئی۔ نظریہ سازی در حقیقت عباسیوں کے ابتدائی دور میں شروع ہوئی اور خلافت کاتمام و کمال تصور، غیر معتبر احادیث اور بعد کے تاریخی واقعات کی بنیاد پر قائم ہوا اور بعد میں خلافت کا جو نظریہ وضع ہوا اس کا کوئی تعلق قرآن سے نہ تھا۔ وہ سیاسی مصلحت اور مذہبی ضرورت کی پیداوار تھا ( یہ تمام نظریات دَورِ ملوکیت میں ایجاد ہوئے)۔

7۔ قرآن کی غلط ترجمانی اسلامی تاریخ کی بالتکر روایت ہے۔ چنانچہ دورِ حاضر مین بھی بعض علمائے دین قرآن کی اَکّا دُکّا آیتوں کو ان کے اصلی سیاق و سباق سے الگ کر لیتے ہیں اور ان سے اُن خیالوں اور ارادوں کی تائید کا کام لیتے ہیں جن سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔

8۔ اِن دنوں احیائے دین کے بجائے سارازور اسلامی ریاست قائم کرنے پر دیا جا رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسلامی ریاست کا قیام پہلے ضروری ہے تاکہ دین کا احیا ہو سکے۔ یہ کوشش بھی کی جارہی ہے کہ ریاست کو دین کے برابر گردانا جائے ( جماعتِ اسلامی کا نعرہ ” پاکستان کا مطلب کیا؟ لاالہ الااللہ”) لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ خود خدا نے جس کا م کو مناسب نہ جانا اس پر اتنی محنت کیوں صرف کی جا رہی ہے۔ خدا کے لیے بہت آسان تھا کہ وہ ریاست کے اصول اور ڈھانچے کا ذکر تفصیل سے بیان کردیتا اور مسلمانوں کوبے شمار خونی نزاعوں اور مستقل پریشانیوں سے بچا لیتا لیکن اپنے ماننے والوں کو ہمیشہ کے لیے کسی مخصوص سیاسی سانچے کا پابند کر دینا حکمتِ خدا وندی کے خلاف تھا۔ مزید برآں اسلام کا مقصد ریاست قائم کرنا نہ تھا بلکہ ایک ایسا معاشرہ قائم کرنا تھا جس کی قدروں کی تشریح کر دی گئی ہے۔